Text by Atsushi Harada

Photo by Thunderdome Official, ID&T Official, Dominator Official, Saki Adachi, Atsushi Harada

Text Support:Toshimizu Inoue(tcmz)

「パーティーのラストシーンは、耳鳴りとPeaceな瞬間だった」

筆者であり写真家の私は2013年から2019年までオランダに在住し、アムステルダムの近郊の街ハールレムを拠点にベースミュージックシーンを追いかけてきた。地下クラブの熱気、野外フェスの圧倒的なエネルギー、アーティストたちのリアルな表情や舞台裏を見てきた。それらをレンズ越しに記録しながら、現地のカルチャーに深く触れてきた。現場でしか味わえない“振動”と“熱”を、写真という武器で切り取ってきた。

そんな中、ハールレムの倉庫街にあるローカルクラブ「The Place」で、今回の記事のテーマとなるロッテルダム・ハードコアという音楽文化に出会った。この音楽との出会いを通して、オランダのカルチャーやライフスタイル、ハールレムのオーガナイザーとファミリーとしての繋がりを体感した。

今の時代だからこそ、「ハードコアの精神性から、何かヒントを得られるのではないか?」という思いから、今回この記事を書かせていただいた。

シーンを代表する伝説的なイベント『Thunderdome』

ロッテルダム・ハードコアの起源

私はオランダ発祥の音楽、ロッテルダム・ハードコアのシーンに、オランダ生活ですっかり魅了された一人だ。BPM180超の高速ビート、歪んだキック、脈打つベース、そして容赦ないテンポ。この過激なサウンドには、一度ハマると抜け出せない魅力があるのだ。

ジャンルは、ハードコア・テクノ、ダッチ・ハードコア、ガバなど様々な呼び名で呼ばれているが、ここでは「ロッテルダム・ハードコア」として記載させて頂く。オランダにある都市ロッテルダムのレイブカルチャーから独自の進化を遂げたこの音楽は、今も世界中のアンダーグラウンドシーンで生き続けており、フェスでは1万人~5万人規模の観客が熱狂している。まさに、オランダが世界に誇る音楽カルチャーの一つだ。

Defqon.1 Festival

Defqon.1 Festivalロッテルダム・ハードコアに見る都市文化と階級意識

1990年代初頭、ロッテルダムの地下シーンから誕生した「ロッテルダム・ハードコア」は、単なる音楽ジャンルを超えた都市文化そのものだ。ロッテルダムは欧州最大級の港湾都市として発展し、多くの労働者階級が過酷な環境で働き、反骨精神とタフな価値観が根付いていた。

さらに、第二次世界大戦で壊滅的な空襲を受けたロッテルダムは、戦後に近代的かつ実験的な都市として再建された。この歴史と労働者の精神性がカウンターカルチャーに結びつき、「ロッテルダム・ハードコア」は直線的で硬質なエネルギーを持つサウンドとして形成された。

重工業の街としての歴史と戦後の都市開発、そして地下カルチャーの勃興が絡み合い、「ロッテルダム・ハードコア」は街の空気や人々のムードを映す文化となっていった。

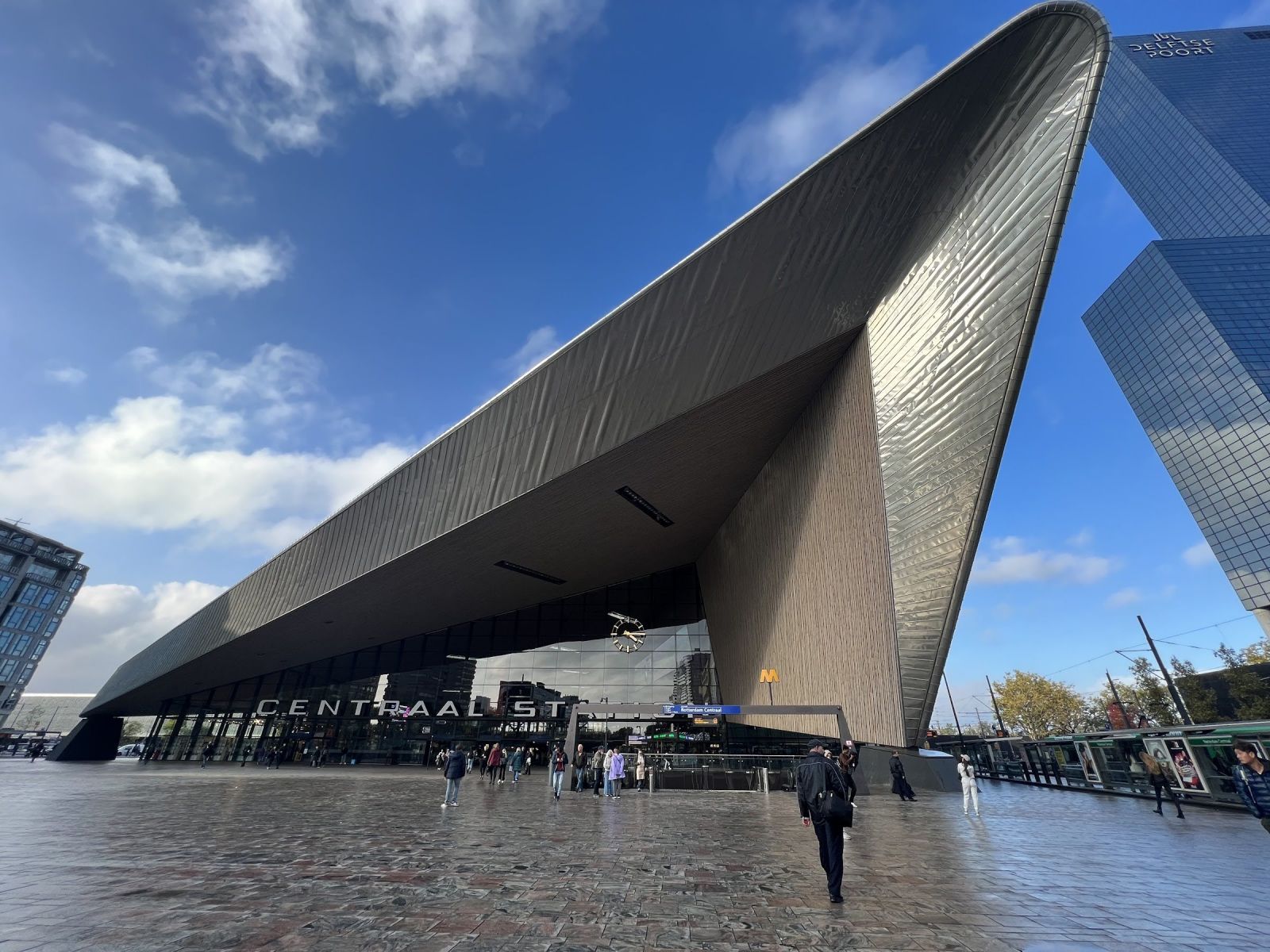

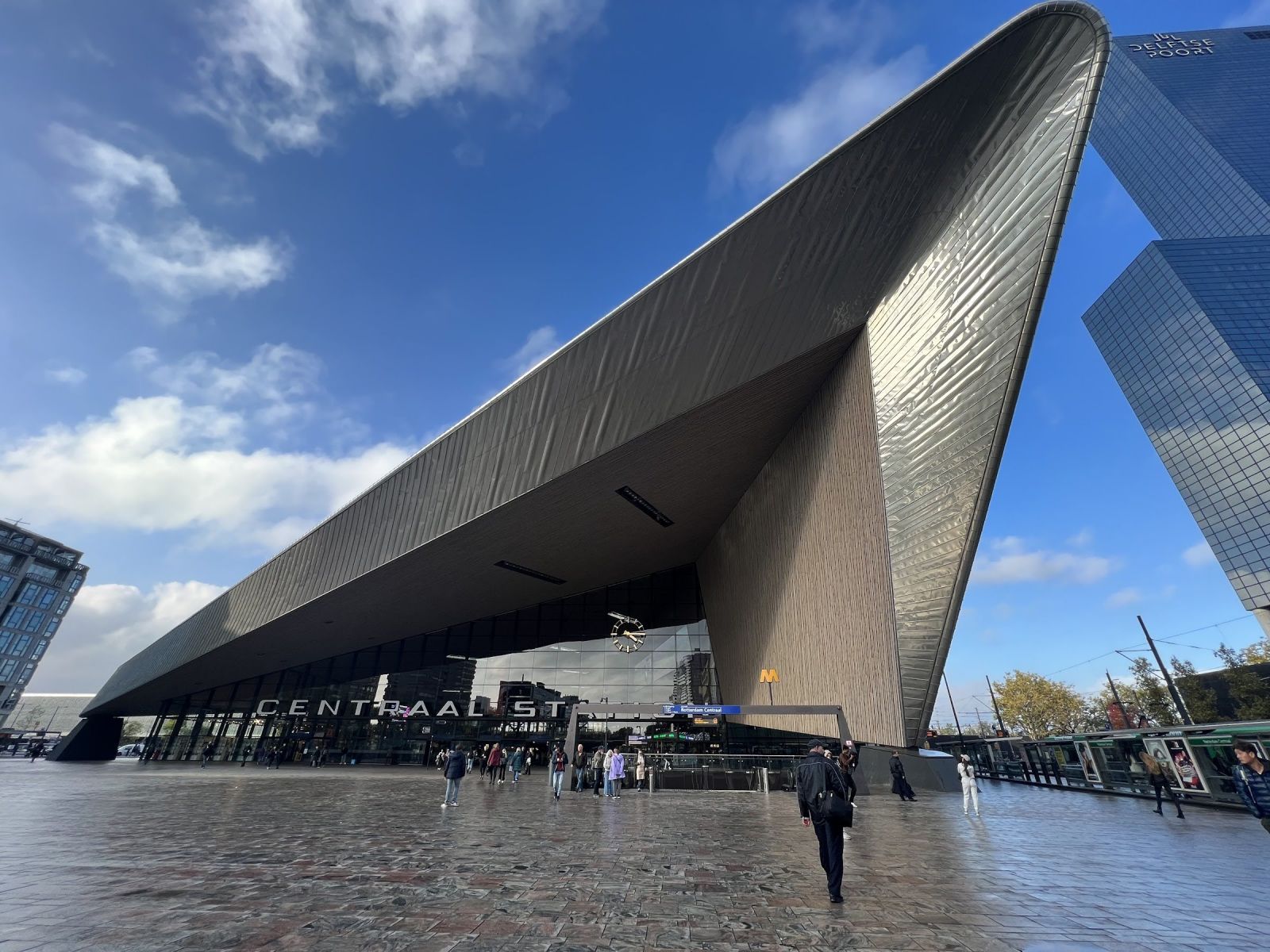

ロッテルダム中央駅

ロッテルダム中央駅

1992年にはRotterdam Recordsの創設者Paul Elstakは、「You're A Hardcore Hooligan」という曲をリリースしている。この曲は、ロッテルダムのサッカークラブ「フェイエノールト」の応援歌として、サポーター文化と深く関わっている。フェイエノールトは、日本人選手の小野伸二氏(2023年引退)がかつて活躍していたクラブで、現在は日本代表FW上田綺世が所属している。サッカー好きなら、この曲を一度は耳にしたことがあるだろう。

フェイエノールトを代表するアンセム

翌1993年にはFred BerkhoutがアムステルダムにMokum Records(mokumrecords.nl)を立ち上げ、オランダの「ロッテルダム・ハードコア」を世界に発信する流れが加速する。この文化的な対比は、それぞれの都市から生まれた音楽性にも明確に現れ、シーンの広がりを生み出した。

このジャンルの特徴としては、個性的な服装だ。スキンヘッドや短髪が多い。女性も短髪にすることがある。スポーツブランドのジャージ(特にAustralian)が定番で、明るい色や派手なデザインのものが人気だ。ダンスフロアでの動きやすさが重視されており、Nike Air Maxは象徴的なアイテムとしてよく見られる。さらに、ネオンカラーのアクセサリーや派手なサングラス、Hakkenという独自の踊るスタイルも存在する。また非常にマッチョイズムである。

ハードコアらしい屈強なオーディエンス

ハードコアらしい屈強なオーディエンス

ID&T,Thunderdomeからハードスタイルへの過程

ロッテルダム・ハードコアを語る上で欠かせない存在がID&Tの存在だ。ID&Tは1992年にアムステルダムで設立されたエンターテインメント企業で、創業者であるIrfan Van Ewijk (l)、Duncan Stutterheim (D)、Theo Van Lelie (T)の頭文字を取って名付けられた。中でも象徴的な存在が1992年にスタートした『Thunderdome』というイベントだ。地元の倉庫や工場跡地を活用したレイヴとして始まった。こうしたイベントを通じて、「ガバーキッズ」と呼ばれるサブカルチャー層も形成され、Thunderdomeはシーンを代表する伝説的なイベントへと成長していった。

その後、ID&Tはトランス、ハードダンスなど多ジャンルを手がけ『Sensation』や『Tomorrowland』といった世界的フェスティバルをプロデュースした。

ID&Tの一部門として1999年にハードスタイルに特化したブランド『Q-Dance』が誕生した。ハードハウスやハードトランスの要素にロッテルダム・ハードコアが融合し発展した音楽である。広がりのある重低音サウンド、壮大なステージ演出、従来のアンダーグラウンド・ダンスミュージックとは一線を画した。『Qlimax』や『Defqon.1』はオランダで行われるハードスタイルの代表的なフェスティバルでありハードスタイルの人気に火をつけた。また、Q-dance傘下のレーベル(Scantraxx、Dirty Workzなど)が音源をリリースし、多くの若年層を巻き込んでいった。

ID&T、Q-Danceの存在は、音楽シーンだけでなくオランダ経済や観光業にも多大なインパクトを与えており、カルチャーアイコンとしての役割を果たし続けていることも特筆すべきポイントである。

Qlimax 2024

ID&Tのオフィス

Qlimax 2024

ID&Tのオフィス

映画『Hardcore Never Dies』、スタープレーヤー達の絶対的な存在

ここからもう少し掘り下げる為に映画、伝説的なアーティストに触れたい。

2023年11月にオランダで公開された「Hardcore Never Dies」は、90年代のガバ・シーンを描いた初の長編映画です。監督を務めたのYELLOW CLAWは、アムステルダム出身のEDMプロデューサーデュオ。トラップ、ハードスタイル、ヒップホップをミックスした独自のサウンドで人気を集めている。映画はアムステルダムを中心に、ロッテルダム・ハードコアの誕生からその広がり、当時のクラブシーンや文化を掘り下げている。90年代の音楽やファッション、カルチャーの暗部、舞台裏をリアルに再現している。シーンの歴史とコミュニティへの情熱が感じられる作品だ。

Hardcore Never Diesトレーラー

Angerfist Live at Masters of Hardcore 2025

%20submit-49-Original.jpg)

Terrorcoreシーンのリーダー、Drokz(中央)Hardcore Never Diesトレーラー

1990年代のハードコアシーンの伝説的なスターであり、革新的なサウンドを生み出した「3 Steps Ahead(本名: Peter-Paul Pigmans)」に触れさせて頂きたい。彼は、速く荒々しいキックリズムの従来のサウンドへ、精巧なメロディを融合させ、情緒的で洗練された楽曲を生み出した。そのサウンドに、オーディエンスを叱咤激励して鼓舞する様な、マイクパフォーマンスをDJプレイに加えて、シーンの圧倒的な存在となった。

何より彼しか持ち得ない天才的な華の様なカリスマ性が人々を魅了した。カリスマ性とサウンドで圧倒的な活躍をしたが、晩年はガン(癌)と闘うことになる。病症でありながら音楽活動を続けていたが、42歳という年齢で亡くなった。今なお"3 Steps Ahead"を讃える人々は増え続けている。まさに私もその1人だ。

3 Steps Aheadのトリビュートステージ at Ground Zero Festival

3 Steps Aheadのトリビュートステージ at Ground Zero Festival

ロッテルダム・ハードコアは、その過激さだけでなく、随所にインテリジェンスを感じさせる音楽である。複雑なビート構成や緻密なキックの音作りは、リスナーに知的な刺激を与える。アイントフォーヘン出身、現在のシーン最高峰アーティストでありプロデューサーである白いマスクを被ったAngerfistを紹介したい。

彼は進行形でシーンに多大な影響を与え、ジャンルを進化させてきた。2023年の『DJ Mag』ランキングでは71位、2024年には103位にランクインしている。代表曲「Raise Your Fist」は、ハードコアジャンルのアンセムとして広く認識されている。

Angerfist Live at Masters of Hardcore 2025

街と音楽が一体となるハードコアコミュニティ、そして今後の展望

ロッテルダム・ハードコアの特徴や魅力を別の側面から考えると、街やチーム(ロッテルダム、アムステルダム、ハールレム、クローニンゲン、ユトレヒト、アイントフォーヘン)といったコミュニティ意識が根底にあるのが非常に興味深い部分である。オランダ人は一般的に、生まれ育った場所から離れず、地元での生活を重視する傾向がある。地元への愛着が強く、家族や友人とのつながりを大切にするオランダ文化が影響している。このような背景から、ハードコアのチームが地元密着となる傾向がある。そして街から都市、国を跨ぐ代表的な存在となっていくと考えられる。

%20submit-49-Original.jpg)

日本では1990年初頭には石野卓球氏がこのジャンルの普及に努めたのは有名だ。現在はこの激しい音楽が、他のジャンル(例えばJ-Coreやスピードコア)と融合し、より高速かつカオスな音楽スタイルへ進化した。それとは別の広がりとしてゲーム音楽、アニメカルチャーでも、このキックのリズムが活用されるなども見受けられる。

2010年代には、ハードスタイルの勢いが加速し、アメリカ、南米(チリ/ブラジル)、アジア(中国/韓国/日本)など国境を越えてグローバルなムーブメントとして拡大が進行してた。ムーブメントの拡大の要因はエンターテインメント性、体験型アクティビティ、エネルギッシュな音、ビジュアル演出など、他に類を見ない世界観が展開され人種を越えて支持を受けている。トレーニングジムなどのエクササイズで、このジャンルがトレンドになる事もある。

2025年度は、ロッテルダム・ハードコアの分岐点でもある。Masters of Hardcoreは1995年に設立され、2025年で30年という節目である。ハードコア・テクノのシーンにおける重要な存在で、コアなファンを常に納得させるフェスティバルである。

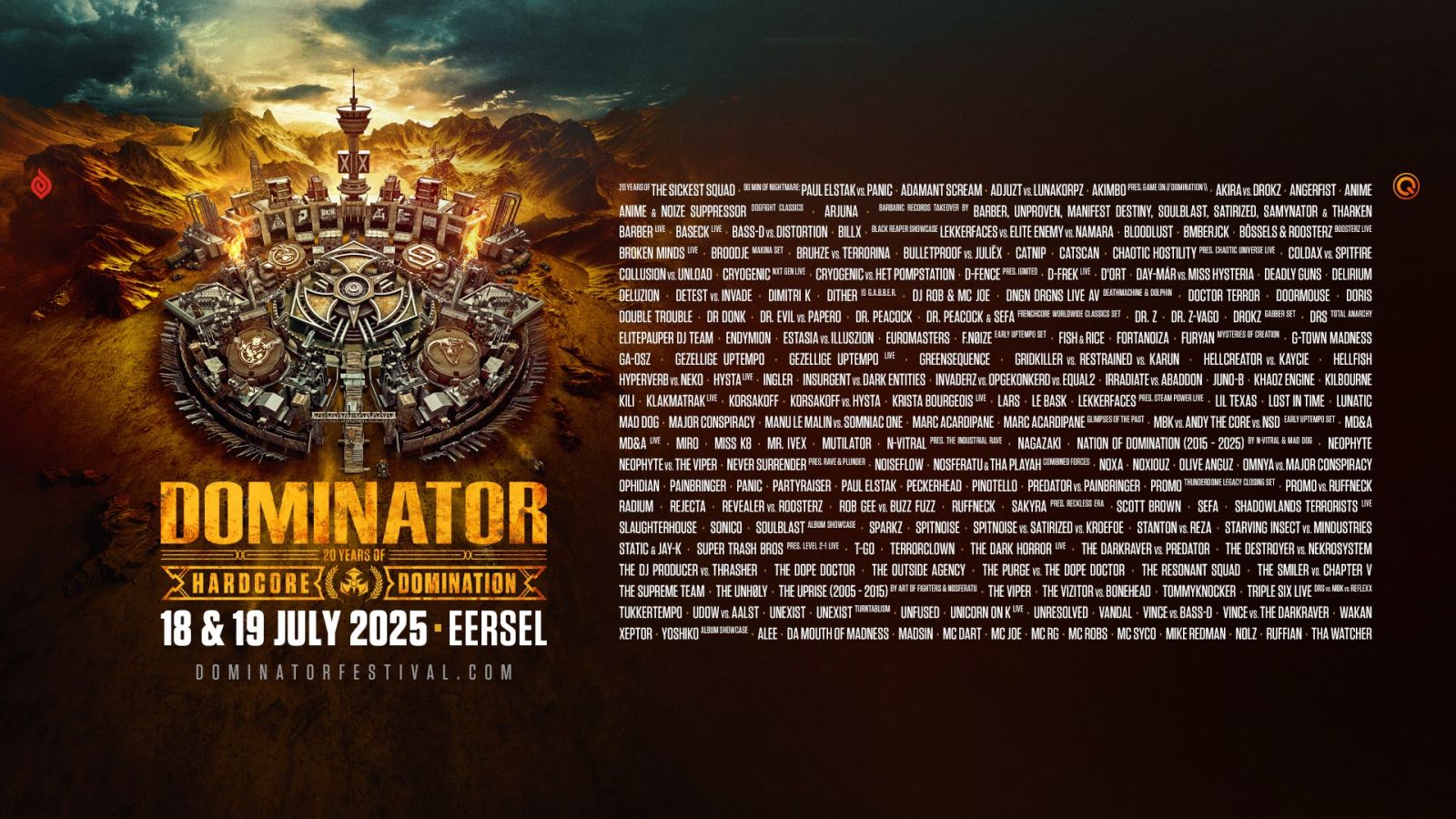

一方、DominatorはMOHの関連イベントで、屋外フェスとなりロッテルダム・ハードコアのアーティストが集結する祭典でもある。Dominatorも2000年代初頭から盛り上がりを見せ、2025年で20年目を迎える。

そして筆者が好きなPandemoniumは、シーンを象徴するイベントの一つで、アンダーグラウンドな雰囲気と多様なサブジャンルを特徴とするパーティだ。オールドスクールの精神を継承しつつ進化を続け、シーンのルーツを大切にする人々に支持されている。

だが一方ではアンダーグランド的な「アイデンティティ」をいかに維持するか?という課題に直面している。商業的、カルチャー的の二極化が進んでいる。どちらのムーブメントも重要であり今後も目が離せない。

音楽フェスティバルとは思えないDominator Festivalの様子

2025年に20周年を迎えるDominator Festival

2025年に20周年を迎えるDominator Festival未来に向けて/努力への圧倒的な美学

ハードコアの核心には、「愛(Love)」と「痛み(Pain)」という二つの感情が存在する。これらのテーマは、楽曲の歌詞やアートワーク、ビジュアルにおいても直接的に描かれ、肉体的な感覚だけでなく精神的・感情的な意味をも内包する。怒り、不安、孤独―こうした感情の表現を通じて、多くのリスナーやオーディエンスが自身の内面と共鳴するのだ。

そしてハードコアは挑戦者を歓迎する音楽でもある。「No bullshit(真実を貫く)」「No Guts, No Glory(挑戦なくして栄光なし)」といったスローガンが象徴するように、リスクを恐れず突き進む精神が深く根付いている。主流や常識、社会のルールに抗いながら育まれてきたハードコアの歴史は、そのまま自己表現の自由を肯定するカルチャーへと昇華した。

激しい音の連打ではない。それは、感情をさらけ出し、自分自身と向き合い、世界とぶつかることを恐れない。そんな「生き方」そのものなのだ。

私がこの音楽に出会うきっかけとなったHarlem Demolition Crew

ハードコアのシーンは仲間の絆を大切にしている。このシーンはそうした連帯感とも結びついている。音、パーティー、コンセプト、アートワークで魅了するのは勿論だがチームワークと徹底した個人主義的が合わさり、壁を超えて成長を象徴するストーリーが盛り込まれる。これはオランダ的なアイデンティティだと私自身は常々感じている。日本人の大衆的な国民的とは真逆な所がある。

私にとってこのジャンルは、一種のセラピーのような役割を果たしているのかもしれない。社会の不条理を描きながらも、そこには確かな希望のメッセージが込められている。オランダのシーン、そして仲間たちが教えてくれたことは大きい。「困難でも継続する意志」、「ネバーギブアップ」、「厳しい状況でも負けない勇気」、「チャレンジ精神」この強い意志が、シーンの根底には常に流れている。

ピンチやハンデを乗り越えた先に、栄光の道が必ず待っているのだと、ロッテルダム•ハードコアが持つ真髄を心から信じている。

Special Thanks: Harlem Demolition Crew、Yoni Glasius、Chem D、Paulie 4-fingers、ヒロギンザ 浜松町店(HIRO GINZA)