取材・文:山本将志

写真:©MUTEK Japan / Photo by Miho Yoshida, Ryu Kasai, Shigeo Gomi, Yu Takahashi

写真:©MUTEK Japan / Photo by Miho Yoshida, Ryu Kasai, Shigeo Gomi, Yu Takahashi

「来た甲斐があったね。」

jan and naomiのライブを終えて移動する大勢の人のなかから聞こえてきた、カップルと思われる男女の会話。まったくの同感でした。

11月1日(木)から11月4日(日)にわたり開催された電子音楽とデジタルアートの祭典「MUTEK.JP 2018」。その最終日の22時。メインステージでは、クラブミュージックファンから注目を集めていた新進プロデューサーNicola Cruzのパフォーマンが最後に残っていたましたが、jan and naomiは見事に「MUTEK.JP 2018」をしめてしまったのです。正確に言うと、jan and naomiの音楽と日本科学未来館のシンボルゾーンにある地球ディスプレイ「ジオ・コスモス」とが合わさり、その幽玄さに言葉を失い、ため息が漏れるほどのライブを観させられてしまった。記事のトップイメージに使用した写真がライブの様子です。ライブをしているjan and naomiとジオ・コスモスをともに視野に入れながら音楽と向き合う。4日間、午前中から翌明け方近くまで取材して、足がおぼつかないほどくたびれ果てていましたが、すっと体が軽くなりました。まるで浄化されたかのように。

別の場所から見たジオ・コスモス。日中は青い地球が映し出されていましたが、MUTEK.JP 2018ではアーティストの演奏に応じて様々な映像が映し出されました。印象に残っている映像は、球体全体に地球上で使われてると思われる様々な文字が小さく映し出され、球体を成す文字の大群のように見えたものでした。

2017年の開催時、ジオ・コスモスでのパフォーマンスは1回だけでしたが、今年は1日1回、計3回行われました。日によりアーティストは異なり、Synichi Yamamoto + Seiichi Sega & Intercity-Express、evala、jan and naomiの3組が登場。昼間は、青い地球そのもののジオ・コスモスが夜になるとバチバチな映像も映し出されるのです。子ども連れの親子が見ている昼のジオ・コスモスとのギャップに、見えはいけないものを見てしまっているのではないか?という背徳感も覚えるほど。

たとえばjan and naomiのライブで同じ映像が、四角いスクリーンに映し出されていたら、同じように感動していたでしょうか? おそらく答えはNOでしょう。パフォーマンスを構成する要素(人、物、空間)が立体的だったから、心をもっていかれたのでしょう。「立体的な芸術表現」とでも言うのでしょうか。ジオ・コスモスでのパフォーマンスに限らず、他エリアや他会場も含め「立体的な芸術表現」は、「MUTEK.JP 2018」の今年らしさを表すキーワードだったと思います。

光る紐が描く光の軌跡。モノの運動から成るかたちの美

11月1日(木)WWW。Michela Pelusioによるパフォーマンス。

今年のベストアクトは? 友人とする楽しい会話のテーマです。そこには、jan and naomiをはじめ、天井まで届く光る紐を使ったMichela Pelusio、顕微鏡と謎のレバーを楽器にしたMartin Messier & YRO、りんの音と映像で魅せたKazuya Nagaya&Ali Demirel、エキゾチックな人力ベースミュージックでつねにハイテンションなライブを披露したFilastine & Nova、360度観客に囲まれてライブを行ったビブラフォン奏者Masayoshi Fujita、光と影と爆音NONOTAKを挙げたい。4日間回って見入ってしまうものは、どれも立体的な芸術表現ばかりでした。乱暴な言い方をしてしまうと、音と映像だけでない表現となります。

とくに11月1日(木)に渋谷WWWでパフォーマンスは行ったMichela Pelusioは、その最たるものでした。彼女は天井まで届く光る紐をパフォーマンスに使用します。環境音楽をバックにながし、暗転した空間のなかを紐がぐるぐると回り出します。手持ち花火が燃焼して最後に残る小さな火で光の線を描けるように、この光る紐も形を変えながら、色や回転速度も変えながら回り続け、その軌跡を描いていきます。回転速度が上がると紐はヒュンヒュンと空を切り、それも音楽の要素へ加えながら。

光る紐が描く軌跡は、DNAのような螺旋状に見えたり、コンテンポラリーダンサーが踊るようにも見えました。回転から生まれる自然な曲線美をわたしたちは観ていました。これまで、自然界に存在するかたちの美やデータを可視化させるものは、多くが映像によるものでした。しかし彼女は、モノの運動から成るかたちの美しさを立体的に音楽とともに表現していたのです。おそらく小さな子どもでも興味を持てるだろう、シンプルで分かりやすくてユニークな手法で。オーディオビジュアルと聞いて連想するものは“音楽と映像での表現”と紋切り型なイメージがついてしまっていたのかもしれません。そういったなかで彼女のシンプルな表現方法には、目から鱗のような新鮮さがありました。またアナログ的な温かさもありました。静寂に近いフロアでしたが、崇高なものをありがたくじっと観ている、観させられている。といった感覚はなく、受け手が童心に帰られる、そういった視点のパフォーマンスでも今年1番だったのではないでしょうか。

時空を超えた体験型インスタレーション

もうひとつ、「MUTEK.JP 2018」のキーワードとなったのは、「時空を超えた表現」でしょう。とくに体験型インスタレーションでその世界観を楽しむことができました。

まず、KDDI総合研究所による「BLOCK UNIVERSE #001」。これは、人に特殊メイクを施しモナ・リザを再現。それを複数のカメラで撮影し、3次元コンピューターグラフィックスで処理し、私たちはスマートグラスを通じてMR(複合現実)の世界でモナ・リザに会えるというもの。

KDDI総合研究所によるモナ・リザを3次元映像&立体音響でデジタルアート化する試み「BLOCK UNIVERSE #001」の様子。

部屋のなかに通されると、中央には螺旋状の手すりがあり、その奥に誰も座っていない椅子が。そして椅子の背後の壁には一面に映像が流されていました。体験者はスマートグラスとヘッドフォンを着けます。すると美術館のような仮想空間が現れ、誰も座っていなかった椅子の方向にはモナ・リザの絵が飾られていました。手すりをたよりに歩いて行くと、ヘッドフォンから流れる音楽もデバイスが位置情報を処理することで現実世界のように変わっていきます。モナ・リザが飾られている壁まできたら壁の裏側の世界へ? いやモナ・リザの絵画のなかに。彼女はこちらを向き手を振ってくれていました。彼女の後ろを横切り、振り返るとスマホを持ったモナ・リザがわたしをパシャリ。写真を撮られていました。というところで終わりという作品となっていました。

この作品にはどういった意図があったのでしょうか? 開発に携わったKDDI総合研究所の水田さんにお話を伺いました。

「ダビンチへの考察はいろいろなものがあるので、これはあくまで僕たちクリエイターたちの考察なのですが、ダビンチはモナ・リザを描きたくて描いたというよりは、自分の技術をこの絵に凝縮させたかったんだと思います。今から約500年前、当時、彼が持っていた技術を理解させるために描かれたんじゃないでしょうか? だから黄金比があったり、実際にメイクしてみると鼻筋の長さは、人間としておかしかったり。じゃあ、500年たった今の技術を皆さんに体験してもらうために、私たちもモナ・リザという媒介を作ってみようとなったんです。そしてこれってMUTEK.JPが掲げる今年のテーマのBLOCK UNIVERSEでもありますよね。」

「BLOCK UNIVERSE」。MUTEK.JPの資料には “ブロック宇宙論の法則に従い、時空間は「未来・現在・過去」を同時に内包している考えのもと、その場の空間でしか体験できない時間(過去・現在・未来)の概念を超える、デジタル・クリエイティビティ溢れるライブを用意します”と書かれています。このモナ・リザのインスタレーションはまさに、時空を超えたデジタル・クリエイティビティのひとつというわけです。

.jpg)

「9 minutes / 9 rooms / 9 characters」、「自分はキューブ内のどこにいて、どちらを向いているのか?」、「限りあるスペースを物理的にも心理的にもシェアする体験」、そんな言葉が資料に並んでいた「I\I I I\I IE feat. FAMM‘IN」体験中の様子。

もうひとつ仮想空間と現実空間をあやふやにした体験型の作品「I\I I I\I IE feat. FAMM‘IN(以下NINE)」がありました。エイベックス×KDDIによるARコンテンツは二人一組となり体験するもの。部屋のなかには車輪のついた鉄製の椅子があり、床には白線が書かれ9つの正方形に区切られた空間が。体験者は、椅子に座りVRゴーグルとヘッドフォンを着けます。作品がスタートすると私のまわりに突如、白いカーテンで囲まれた空間が現れます。現実世界の白線部分がカーテンに変わり、5メートル四方の部屋へと変わります。日本の伝統音楽とトラップミュージックをあわせた音楽が流れ、眼の前には翁の仮面を被った演者やダンサー、シンガーが。椅子は何者かによって動かされ、カーテンで仕切られた部屋を自分の意志とは関係なく移動していきます。ミュージックビデオの世界に入っているような体験。これはいったい何だったのでしょうか? 本作のディレクターであるエイベックスエンターテインメントの中前さんにお話を伺いました。

「VR(仮想現実)とAR(拡張現実)は本来真逆のものです。VRはバーチャルの世界にこちらが没入していく。ARは現実の世界にバーチャルコンテンツが現れるもの。「NINE」はVR用というデバイスを使ってARをしたいので、9つの正方形の線をわざと見せています。VR用のゴーグルをつけることで、現実の世界にバーチャルな世界が出てきたというイメージを見せたかった。将来的には透明なグラスになったりしてくでしょうし、VRコンテンツにより拡張した空間のなかを自由に歩き回るようにもなります。そういうことを目指している過渡期のなかで未来の実現イメージをあらかじめお見せしているというイメージです。」

「アーティストとは、その表現が魅力的であれば、いかに難しくても自分のクリエイティブに取り入れようとする人たち」

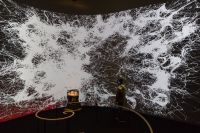

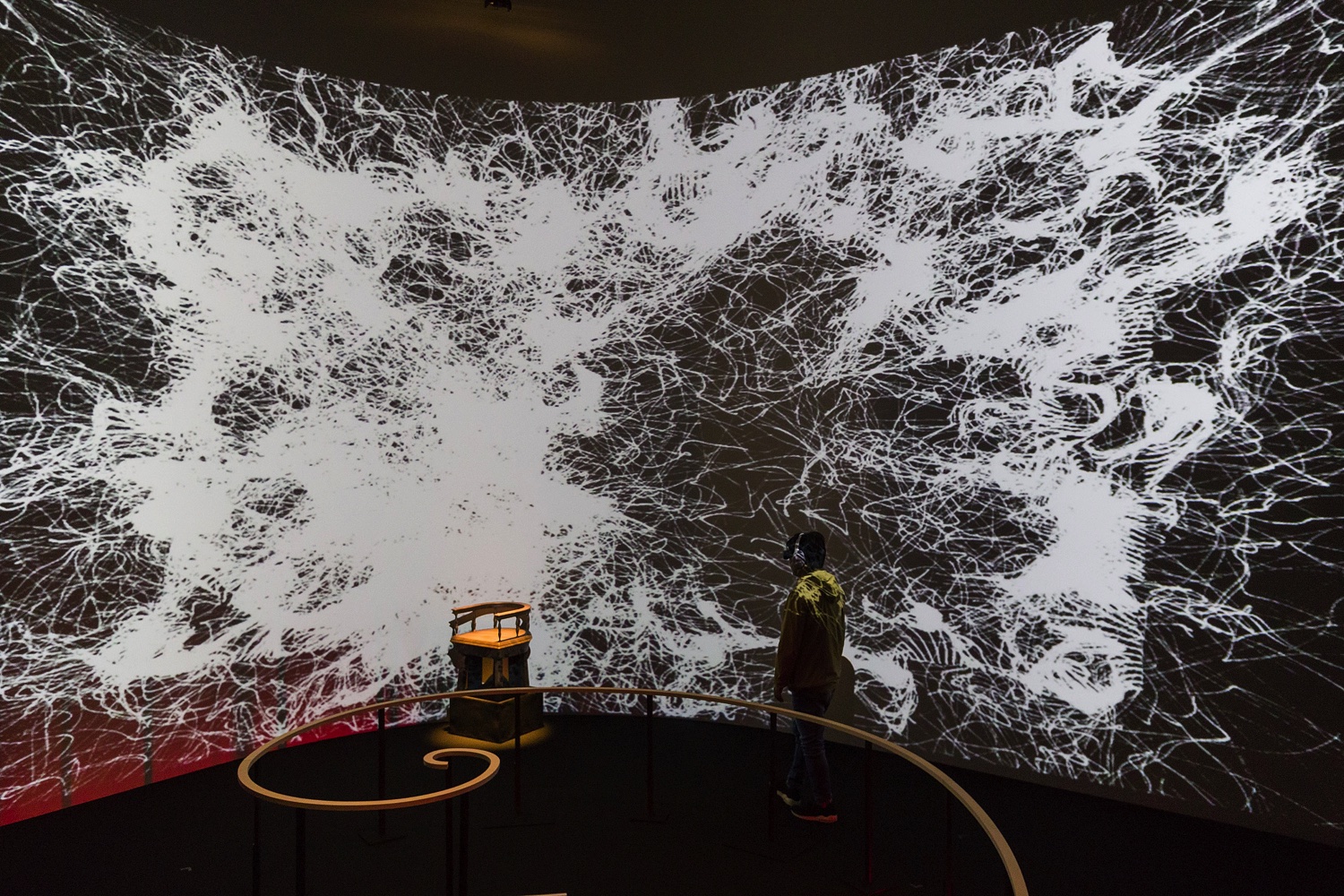

ドームシアターで行われた、振付家、ダンサー、ビジュアル・アーティストHiroaki Umedaによる作品。黒い背景に多数の白い線が足並を揃えながらスクリーンを自然に流れる様、しなやかで生命力を感じる線の動きは、本人が踊っているようでもありました。

昨年同様、MUTEK.JPではVRやARというキーワードは、重要な要素のひとつでした。昼の部に行われた「VRコンテンツの抱える問題」というテーマのパネルディスカッションでは、藤井直敬さん(ハコスコ 代表取締役)、西川美優さん(VIVE Japanシニアディレクター)、渡邊信彦さん(Psychic VR Lab 取締役COO)、沼倉正吾さん(DVERSE CEO)とモデレーターとして米本大河さん(エドガ代表取締役)の5名が登壇。米本さんは曰く、VR業界の四天王という4人それぞれの立場からテーマに沿ったディスカッションが進んでいきます。調査会社の米IDCによると、VR元年の2016年には5800億円だったVR/AR市場は、2020年には19兆円となる見込みで、じつに32倍。そのなかでどういった問題を抱えているのでしょうか?

問題のひとつとしてエンターテインメントの世界に関して話されていたことをまとめると、アーティストにVRの魅力を伝えきれていない、アーティストとのコミュニケーションが足りていないという現状にあるといいます。続けてアーティストに、この世界観を自分の作品に取り入れたいと思われるようにならないといけない。だからといって、VRを誰でも簡単に制作できるようにしても意味がない。なぜなら、アーティストと呼ばれる人たちは、その表現が魅力的であれば、いかに難しくても自分のクリエイティブに取り入れようとする人たちだから。まだそこまで辿り着けていない、と。

昼のプログラムでは、こういったカンファレンスにくわえ、アーティストによるトークセッションも魅力のひとつ。とくに興味深い話を聞けたのが、電子音楽家evalaさんのプログラム。自身の作品の紹介や自身の音楽作品論、今後作ってみたい作品などを議題に話が進んでいきます。そのなかで、自身の作品への影響には、サウンドア−トの先駆者的存在鈴木昭男があると述べ、彼がやろうとしていることは、すべてのものには音楽が含まれていて、それをどうやって引き出すかということだと説明。「昭男さんが触ると、どんなものでも音楽になってくるんですよ。」とevelaさん。

またevalaさんの作品で「See by Your Ears」というものがあります。“耳で音を観る”ということになりますが、私もこの作品を体験したことがあります。四角い無響音の部屋に一人ずつ通されます。椅子に座ると暗転、本当に真っ暗闇になります。音が聴こえてきます。頭のなかで虫が鳴いていたり、何かが這いずり回ったり、頭の上に雪道を歩く人がいたり、驚くほど鮮明に音が見えるのです。現実の世界ではありえない場所から聞こえてくるという不思議な体験ができます。これもMUTEK.JPでおこなってほしい作品のひとつです。

この日、「今後作ってみたい作品は?」という質問対し興味深い答えが。「縦長の四角い建物を作って人を入れ、建物の各面からBPMのまったく違うリズムを流し、音を上下させるんです。今、実験していて、リズムだけでめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。ここに新しい音楽があるじゃないかって思っています。」

強烈なアイデアでした。自身の考えが拡張されていく感覚です。このときに限らずMUTEK.JPには、昼も夜も刺激に溢れていました。エンターテインメントとしてデジタルアートを楽しめる場であり、クリエイターや専門家から新たな考えを入手できる場でもあります。1年に1回、数日間だけではもったいない気にすらなります。世界にはどんな芸術表現が存在するのでしょうか? 今後もMUTEK.JPが提案してくれるものへの期待は膨らむばかりです。

参加者の脳波を検出し自動作曲を行うインタラクティブアート「NO-ON」。3面の透過スクリーンに囲まれた椅子に座り、脳波を検出するデバイスを頭に付けます。スクリーンには映像が映され、それを見て発せられる脳波(デルタ波、シータ波、ロー・アルファ波、ハイ・アルファ波、ロー・ベータ波、ハイ・ベータ波、ロー・ガンマ波、ハイ・ガンマ波)によって音が変わっていくというもの。

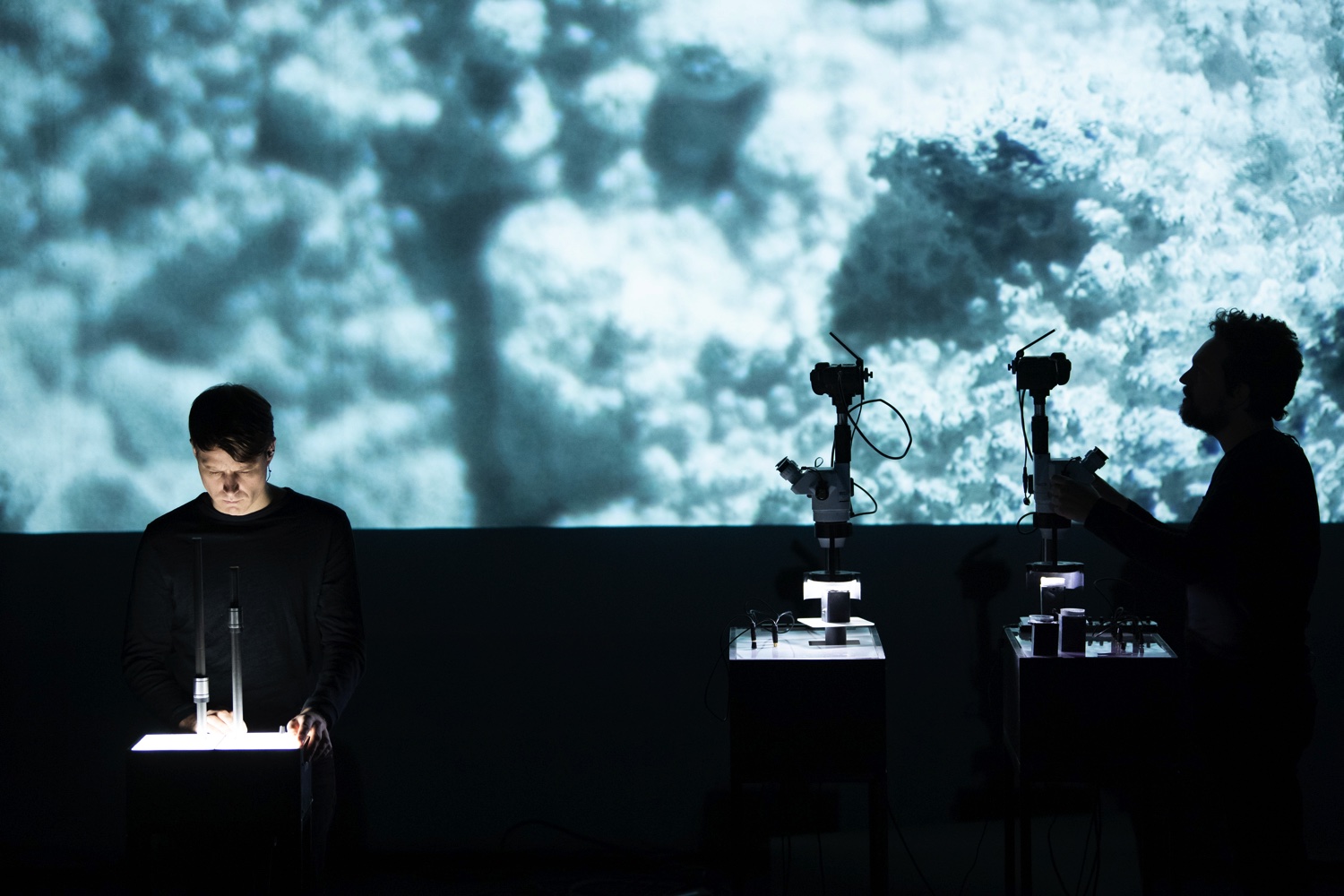

モントリオールのアーティストMartin MessierとフランスのアーティストYro Cによるパフォーマンス「ASHE」。ステージ中央に2台の顕微鏡、ステージ前方には2台のレバーが設置。2人は、そのレバーを前後に倒しガンッというアタック音や、レバーについたリング状のものを上下させることでノイジーなSE音を出していました。スクリーンには、顕微鏡が映し出す灰色の粉末、溶けたビニールのようなもの、茶色い岩のようなものが写し出され、両者が出す音に反応し映像が流れていくパフォーマンス。

アンビエントミュージックの作曲家Kazuya NagayaがビジュアルアーティストAli Demirelとコラボレーション。Kazuya Nagayaは、祈りやガイアを連想させるような静かでも重厚感のあるアンビエントミュージックをバックに、りんの音色を重ねていきます。そしてKazuya Nagayaの背景にはAli Demirelの映像が。揺れる水面や木々を滴る雫など自然をモノトーンに近い色調で素材にし、ゆっくりと時間をかけてさまざまな画を重ねていきました。

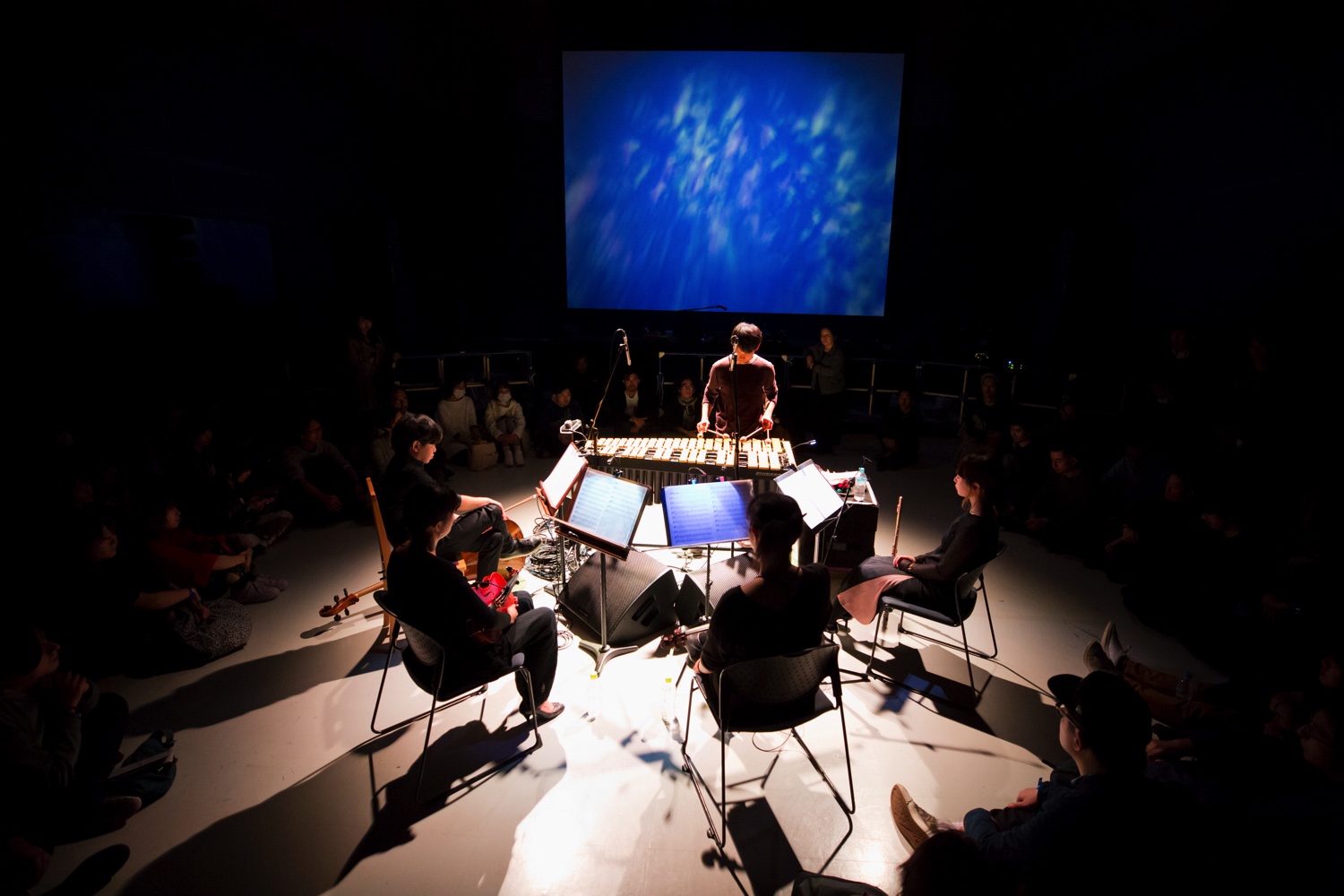

ビブラフォン奏者/作曲家のMasayoshi Fujitaのパフォーマンスは、ステージではなくフロア中央に楽器を設置。編成はビブラフォンとバイオリン、ビオラ、チェロ、フルートの5人。Masayoshi Fujitaは、演奏する前に作品に関する短い物語を話します。また、曲に応じてビブラフォンの上にボールチェーンのようなものだったり、手拭い、アルミホイルなどを乗せて、音色を少しずつ変えて演奏していきました。彼らが奏でる音楽は、初めに話す物語のように、静かで叙情的な音楽でした。

Noemi SchipferとTakami NakamotoによるアートユニットNONOTAK。昨年の「MUTEK.JP 2017」出演ではベストアクトの呼び声高かったユニット。今年は昨年のような立体的な仕掛けはなく、音と映像のみ。音と連動する白と黒のオブジェクトのみを使用するというストイックなもの。

Jeff MillsとMike BanksのプロジェクトX-102。ステージとフロアは透過スクリーンで仕切られ、2人の姿はうっすら見える程度。シンセサイザーをMike Banksが鳴らし、ドラムマシーンをJeff Millsが打ちます。スクリーンには惑星が写しだされ、そこにビートが乗るとザ・デトロイト・テクノの世界観が。私たちの背後には壁には遮られていますがジオ・コスモスがあり、目の前にはスクリーンに映し出される惑星、自身の空間の周りには暗闇と音楽。夜の日本科学未来館ならではのパフォーマンスだったのではないでしょうか。