取材・文:山本将志(clubberia)

写真:則常智宏

写真:則常智宏

ゴーゴー・ペンギン……?? 当時、変なアーティスト名だなと思いながら聞いたサンプルCD。でも、そこから聞こえてきた音楽は、ミニマルでクールな聞いたことのないジャズだったのを覚えています。そのころ聞いていたロバート・グラスパーやカマシ・ワシントン、サンダーキャットとはまったく違うジャズ。

それから約3年。そのゴーゴー・ペンギンを輩出したイギリスのジャズレーベルGondwana Recordsが日本にやってくることに。設立10周年を記念したイベントを開催するため、所属アーティスト4組が一挙来日し、9月28日(金)に代官山UNIT / UNICEに出演。となれば、これは見逃せません。その魅力を伝えたいけれど、ダンスフロアで過ごしてきた私では力不足。ここはやはり専門家の方にお話してもらうのが一番ということで、ジャズ評論家の柳樂光隆さんに登場してもらうことに。柳樂さんは、ロバート・グラスパーを中心に、新世代のジャズミュージシャンを紹介することで現在のジャズブームの一翼を担ったムック『Jazz The New Chapter』(以下:JTNC)の監修者であり著者。また、このイベントに出演するママル・ハンズとポプティコ・カルテットのライブを見に行く予定だという情報を見つけ、さっそくオファーさせていただきました。

グラスパーの物語を描くことで、アメリカ音楽全体の地図ができあがる

.jpg)

柳樂さんが監修・執筆する『JTNC』。これまでvol.5までリリースされている。また左のCDは2017年にリリースされた『JTNC』のコンピレーション。イギリスのジャズにフォーカスした内容となっている。

——今日はGondwana Recordsのことだけでなく、せっかくの機会なので現在のジャズシーンについて、いろいろ教えてください。今の音楽シーンは、ジャズミュージシャンが引っ張っている印象なので興味深いです。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

——柳樂さんの『JTNC』では、いつもグラスパーを中心に作られていますよね。その理由は何ですか?

彼の物語を描いて、そこに繋がる人たちを繋いでいけば、ジャズだけに止まらないもっと大きい物語になるというか。それは結果的にアメリカ音楽を広く見渡せる地図みたいになる気がして。それにグラスパーは、どのジャンルの話題も自分に関係のあるものとして喋ってくれるんです。それがそのまま音楽にも反映されている。だからレディオヘッドとJ・ディラとハービー・ハンコックが一緒になったような音楽も作るし、それがほかのジャンル取り入れてますとかとは違う次元になってるんですよね。そういう人って彼以外にいないと思います。

——グラスパーの懐が深いのは、なぜだと思いますか?

とにかくコラボレーションが多いからじゃないですか。最近だとマック・ミラーやケンドリック・ラマー、コモンともやってるし、そんなジャズミュージシャンなかなかいないですよね。いろんなところで演奏して、どれもハマってて。そんなミュージシャンってなかなかいないし、そのよそで得た感覚を自分なりに咀嚼して、新しい表現としてアウトプットできる人なんでしょうね。

——『Jazz The New Chapter』の構想はいつから考えていましたか?

構想はなかったですね(笑)。グラスパーの『ブラック・レディオ』(2012年)が出る半年くらい前に『Jazz Japan』という雑誌でグラスパーのインタビュー取材をすることになったんです。それからその世代のミュージシャンのインタビューをする機会が増えていって、そういうのが溜まっていったのがきっかけですね。ジャズってもともと、理論とか手法をセッションとかワークショップでシェアするっていうカルチャーがあります。だから、自分がやっていることをきちんと言葉にして他人に伝えることができるミュージシャンが多いんです。なので、ジャズミュージシャンはインタビューが圧倒的に面白いんですよ。

——これまでにvol.5まで作られましたが、振り返って思うことは?

アメリカすげぇ〜ってことですね(笑)。そもそもの音楽の根付き方がすごい。演奏できる場所も多いし、教育機関も多い。街は音楽で溢れているし、そこにはビジネスも入り込んでいる。それらの相互関係が音楽の発展に貢献しているんだなと思います。それはそのカルチャーが長い時間をかけてを根付いて深まった結果なので、どこかの国に同じ方法論を持っていっても成立しないと思うんです。アメリカにはアメリカならではの音楽との付き合い方があるのがすごいんですよ。あとニューヨークでもイギリスでも、さまざまな人種が入り混じって多様な音楽文化が混ざっていることもアメリカの強みですよね。それが素晴らしい音楽を生んでいると思います。

——アメリカでもニューヨークとロサンゼルスで特徴もあると思います。ふたつの音楽都市の違いは何でしょうか?

ニューヨークは競争社会。ジャズはとくにそうで、ビレッジバンガードやブルーノートで演奏するために、ジャズミュージシャンは日々練習をしいている。すごくストイックで向上心がすごいし、サバイバルって感じですよね。ロサンゼルスは仲間やコミュニティーを大事にするっていうか、出し抜かれるっていう空気があまりない。スタジオミュージシャンぽい仕事が多くて、仕事以外では好きな音楽をやっている人が多い印象です。

Gondwana Recordsは、ジャイルス・ピーターソンが作るトレンドと違う場所にいる

.jpg)

——イギリスに話を移すと、『JTNC 3』でUK特集をやられていますが、“ジャズファンにとってUKという国は今も昔も辺境だ”と書かれていました。これはどういう意味でしょうか?

ジャズ好きな人にイギリス人のジャズミュージシャンを上げろと言っても、ほとんど名前は出てこないと思うんです。おそらく、ジョン・マクラフリンやエヴァン・パーカーくらいじゃないですか。実際にイギリス人によるジャズのアルバムって日本国内盤は少ないんですよ。ジャイルス・ピーターソンが『Impressed』ってコンピレーションとかで紹介したおかげで、イギリスのジャズを日本人も意識して聞くようになりましたが、それはDJカルチャー以降ですし、それ以前は多くの人はアシッドジャズのイメージしかなかったと思います。もしくはイアン・カーのニュークリアスとかソフトマシーンみたいなジャズロックとかプログレ。つまり、長い間、クラブっぽいものかロックっぽいもののイメージしかなかったのが実状な気がします。

——その特集でゴーゴー・ペンギンを“UKジャズの新しい夜明けの象徴”と紹介していますね。

ゴーゴー・ペンギンを聴いたときに、ここからイギリスのジャズは盛り上がるかもと思いました。だから、特集を組むきかっけもゴーゴー・ペンギンでした。Blue Note Recordsからリリースする前、それこそGondwana Recordsからリリースしている彼らを聞いたときに、これはすごく新しいと思って。それでいろいろ調べるとほかにも面白いミュージシャンがたくさんいて。

——新しいと思った理由は何でしょうか?

当時ぼくは、リズムの新しさに関心があって。とくに打ち込みのビートをどうやって生演奏で表現するかってことを探るのが面白くて、それをずっと追いかけていたんです。その多くがJ・ディラやクエストラブの系譜のブレイクビーツを生演奏するというものでした。でもゴーゴー・ペンギンは、そうじゃなかった。彼らのように、人力テクノのような音楽をジャズの文脈で演る人ってあまりいなくて。彼らは後にアメリカのBlue Note Recordsからデビューして。イギリス人が、しかもバンドでアメリカの名門ジャズレーベルからデビューするって、イギリスのジャズの歴史においても快挙だったと思います。

『JTNC 3』(2015年)のUK特集のほかにクラブカルチャーとの接点に関する記事もある。

——Gondwana Recordsの特徴は何でしょうか?

Gondwana Recordsって突然変異的なレーベルで、すごく独特なキャラクターがありますよ。たとえば、近年、ジャイルスが作っているトレンドと違う場所にいるんです。ジャイルスがやっていることって、アフロだったりスピリチュアルジャズだったり、ラテン、ネオソウルっぽかったりと、アメリカのブラックカルチャーの系譜との関わりを感じますよね。でも、Gondwana RecordsはヨーロッパのECM的なジャズと現代音楽とエレクトロニックミュージックを混ぜたもの。たとえば、Ninja Tuneからリリースしてたシネマティックオーケストラとかが近いのかな。あとはポストクラシカルとか。

——柳樂さんがSNSで今後行く予定のライブをまとめられてて、そのなかに「GONDWANA 10 TOKYO」で来日するポルティコ・カルテットとママル・ハンズを挙げられてましたね。彼らの音楽を説明すると?

ポルティコ・カルテットの音楽も現代音楽、クラシック、ECM、テクノを合わせたようなもの。彼らはエイフェックス・ツインやフォー・テットなどからも影響を受けていて、Ninja Tuneからもリリースしています。それにハングドラムというスティールパンを裏返したような楽器を使っているのも特徴的。

ママル・ハンズはピアノ、ドラム、サックスのベース不在のトリオでミニマルミュージックともとれる音楽。メロディアスなピアノで濁っていないきれいな旋律が特徴なので、ショパンみたいなロマン派のクラシックが好きな人にもオススメできそうじゃないですか?

あと、ふたつのバンドに共通していることで言うとエキゾチックさがあること。アラブやインドなどの影響を感じますよね。ママル・ハンズは、自分たちでも北インドの影響を受けていると言ってるし、タブラも使いますし。

—— お話していて、ジェームス・ホールデンというイギリス人のハウスDJが、トランスミュージックを演奏するスピリチュアルジャズバンドとしてインドの影響を感じさせる音楽を作っていたのを思い出しました。

イギリスは島国ですが、ヨーロッパとしてみるとアジアまで大陸はつながってますし、アジアやアフリカやカリブ海とか、さまざまな地域を植民地支配をしていた歴史もある。支配していた国から連れてきた移民がいたり、ロマとかジプシーと呼ばれる人たちが大陸を渡り歩きながら文化を広めていたり、文化が特殊な混ざり方をしていると思うんですよ。アメリカのジャズでそこまでエキゾチックさを感じるバンドはあまりない気がします。そこはヨーロッパの特殊性だと思います。

今は演奏能力の高さと音楽の良さが結びつく時代

——イギリス全体のジャズシーンは、いかがでしょうか?

アメリカでジャズが盛り上がったことが、いい影響を及ぼしている気がします。今までのイギリスと違って、もう少しアメリカっぽいものが増えていると思いますね。

——今までのイギリスと違う?

いわゆるアシッドジャズのように、DJがかける前提のもの、クラブで機能するってところに特化したものだけでもないということです。Brownswood Recordingsから出てる最近の若いミュージシャンで、クラブっぽくもあるミュージシャンを聞いていると、土台にあるのはロバート・グラスパーとかクリス・デイヴとかクエストラブって感じがしていて。でも、イギリスとアメリカってジャズ的にはずっとシンクロしてなかったイメージだったんです。ブラッド・メルドーが出てきたからってイギリスから呼応するものが出てきたかっていうとそうでもなかった。グラスパーの出始めのころもしかり。それが、最近はアメリカで起きたことへのリアクションが早い感じがしますね。カマシ・ワシントン以降はスピリチュアルなジャズも多いですし。今はイギリスのジャズも思いっきり世界の流れのなかにある感じがしてます。

——ちなみにイギリスと日本のジャズシーンを比べるといかがでしょう?

日本はジャズのシーンはすごく大きいですよ。それに比べたらイギリスはシーンが小さかったと思います。イギリスは最近だとGondwana RecordsとかNaimとかWhirlwindがあるけど、レーベルもずっと少なかった。フランスやドイツ、北欧のほうが有名なジャズレーベルは多いくらいで、ヨーロッパの中でもジャズに関しては弱い国だと思いますよ。それにジャズクラブも少ないらしいし。日本は東京だけでもものすごい数のジャズミュージシャンとジャズクラブがありますから。だから、イギリスは2010年以降、新たにシーンが出来上がり始めてるって状況な気がします。

——最近よく“UKジャズ、サウスロンドンが面白い”という見出しを目にする機会が増えたように思います。

サウスロンドンのシーンは注目されてますよね。シャバカ・ハッチングスをはじめとした若手がたくさん出てきて、イギリスのメディアもそのシーンを盛んに取り上げてます。そのシーンを切り取ったジャイルスの『We Out Here』というコンピレーションがBrownswood Recordingsからリリースされたことが大きかったと思います。あとヌビア・ガルシアというカリビアンの女性のサックス奏者が象徴的に取り上げられているんですけど、シーンの中にカリビアンやアフリカン、それに女性も多いのも特徴です。ほかにもジャズではないけど、トム・ミッシュやキング・クルール、ロイル・カーナーといったアーティストもいて、そこに若手のジャズのミュージシャンが関わってたり、いろんなジャンルで新世代のミュージシャンが出てきているんです。20代前半とか半ばのミュージシャンも多くて、とにかく若くてオシャレで。まだ若いので今、面白いって言うよりは、これからどう成長していくか、どう発展していくか、芽生え始めたところかなって感じのシーンでもあると思います。

——ではこれからも注視したいシーンなんですね。今日はいろいろと勉強になりました。

Gondwana Recordsの音楽は踊らせるためのジャズではないかもしれません。でも、テクノやエレクトロの影響は受けていて、それをDJユースなビートとは違うやり方で表現している。今は身体的に踊りやすいことよりも、それとは違う高揚感が得られるグルーヴが求められている時代でもあると思うので、今の時代に合ったやりかたの人力テクノ的な表現だと思うんですよね。

今、演奏能力が見直されていて、ミュージシャンひとりひとりが尊重されるようになってると思うんです。カマシ・ワシントンのサックスや、ケンドリック・ラマーのラップもそうだと思うけど、技術の高さが音楽の良さと結びついていて、ひと昔前、メタルやフュージョンって上手すぎて嫌われてきたけど、今は理論的に高度にできてるってことが、かっこよさにつながっている。ぼくはそれを楽しんでいるんですけど、Gondwana Recordsの音楽にはそのかっこよさがあると思ってます。

——なるほど。柳樂さんはご自身でジャズという音楽のどこに惹かれたと思っていますか?

これまで聞いていた音楽にない、“その場で何かが起こっている感じ”でしょうか。今もそうですけど、僕はフィジカルな表現が好きなので。

.jpg)

柳樂光隆

79年、島根・出雲生まれ。音楽評論家。『MILES:Reimagined』、21世紀以降のジャズをまとめた世界初のジャズ本『Jazz The New Chapter』シリーズ監修者。共著に後藤雅洋、村井康司との鼎談集『100年のジャズを聴く』などがある。

https://note.mu/elis_ragina

https://twitter.com/Elis_ragiNa?lang=ja

GONDWANA 10 TOKYO

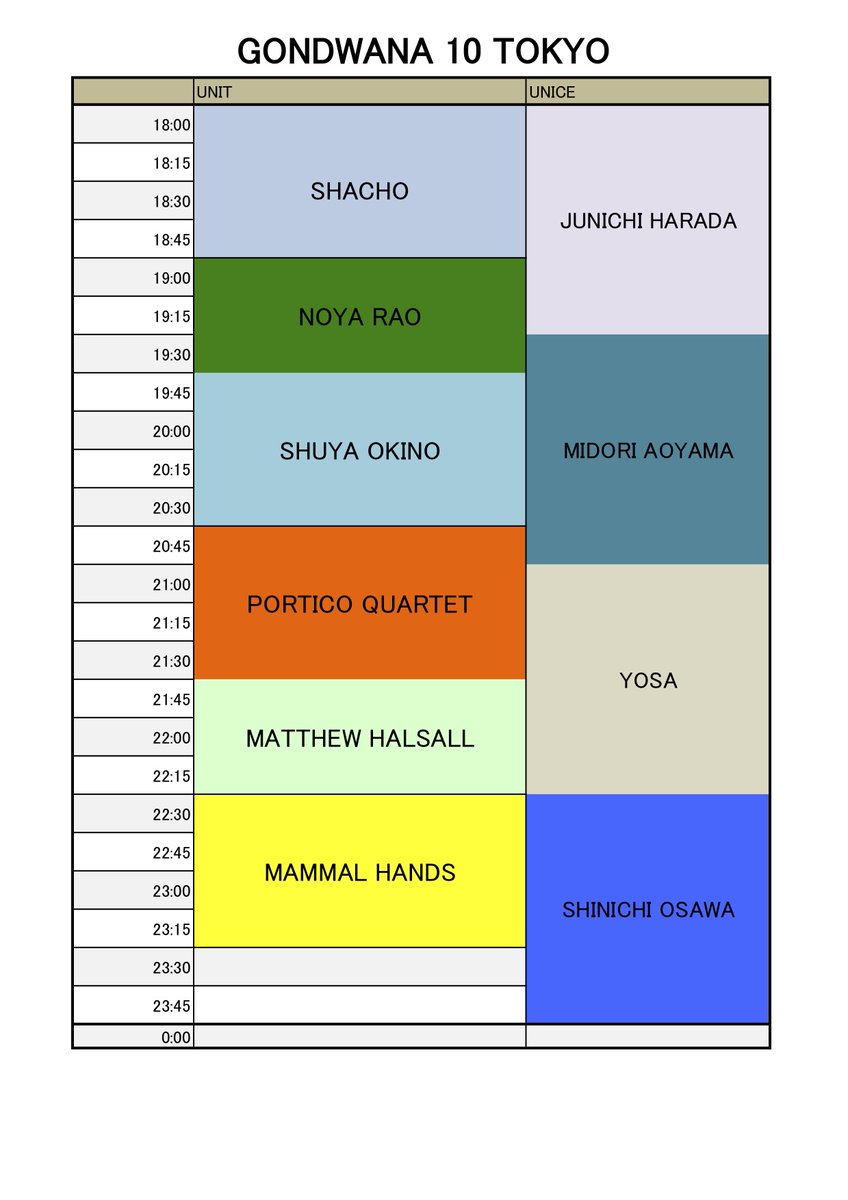

日程:2018年9月28日(金)

会場:UNIT/UNICE

時間:開場18:00 / 開演18:30 / 終演24:00

料金:前売 5,500円(税込)/当日 6,000円(税込) ※未就学児童入場不可

出演:Mammal Hands、Portico Quartet、Matthew Halsall(DJ Set)、Noya Rao、沖野修也(KYOTO JAZZ MASSIVE / KYOTO JAZZ SEXTET)、大沢伸一(MONDO GROSSO)、SHACHO (from SOIL&“PIMP”SESSIONS)、JUNICHI HARADA (Montreux Jazz Festival Japan / Arban)、MIDORI AOYAMA (EUREKA!)、 YOSA (MODERN DISCO)

チケット取り扱い先

clubberia

https://clubberia.com/ja/events/280511

イープラス

http://eplus.jp/sys/T1U14P002269384P0050001

iFLYER

https://iflyer.tv/ja/event/305599