取材・文:yanma(clubberia)

タイトル写真:(c)Suguru Saito / Red Bull Content Pool

タイトル写真:(c)Suguru Saito / Red Bull Content Pool

その場でしか体験できないことを求めて、人は行動を起こすのだ。11月3日〜5日に開催されたデジタルアート&エレクトロニックミュージック・フェスティバル「MUTEK.JP 2017」(以下:MUTEK.JP)を体験してそう思った。MUTEK.JPのようなイベントが行われているイメージがない日本科学未来館での開催。普段はプラネタリウムなどの作品が投影されるドームシアターで繰り広げられる、オーディオビジュアルのライブ。前衛的なパフォーマンスで楽しませてくれた国内外のアーティストたち。MUTEK.JPは、キャッチコピーである「聴いたこともない音楽、見たこともない映像」で溢れていた。数々のフェスティバルを紹介し体験してきたが、突出した独自性を持つMUTEK.JP、そのレポートをお届けしたい。

有益な情報が収集できる場。自己の拡張に繋がる昼のプログラム

MUTEK.JPは昼の部と夜の部の2部制に分かれている。昼はソフトウェアなどのワークショップ、出演アーティストのインタビュー、企業の代表者によるカンファレンスなど、主に「学ぶ」ためプログラムが組まれている。夜はアーティストのライブパフォーマンスが行われる。こちらは「体験する」プログラムといえる。clubberiaも、これまで夜の部にフォーカスしてきたが、昼の部に参加するとMUTEK.JPの本質が見えてきた。

私が感じ取ったMUTEK.JPの本質とは、「教育」と「ローカルの発展」だ。教育の側面でいうと、昼のプログラムは、まさに知識、技術などを教え授けることばかりだった。例えば、出演アーティストのPush 1 stopも使用しているビジュアルプログラミング制作のソフトウェア「Touchdesigner」のワークショップ。そこでは上級者と初心者に分かれ、計20時間のワークショップが行われていた。そして最後には、時間内で作った作品を発表する。ある学生グループは着ていた服から音を生成しオーディオビジュアル作品を作っていた。

「Touchdesigner」のワークショップの様子。(写真:©MUTEK.JP / Ryu Kasai)

音楽関連のワークショップだとNATIVE INSTRUMENTS JapanとCAPCOMのプログラムも人気だった。「サンプリングの歴史」、「ゲーム音楽の進化」について学んだ後にメインテーマである「恐怖を引き起こさせるBiohazard 7のサウンド」についての講義が開かれたのだが、これが面白い。CAPCOMのサウンドチームから3名が登壇し、どのようにBiohazard 7で恐怖を音で演出したのかを説明していく。ジョークを交えた話し方も引き込まれる要素だが、4年もの歳月を費やして制作された人気ゲームBiohazardシリーズ最新作のサウンド制作についてCAPCOMのサウンドチームが手の内を明かす。キー局のドキュメンタリー番組で放送されていても、おかしくないようなものが目の前で行われている。

Biohazard 7のサウンドは、徹底した調査と分析を繰り返し制作されており、人が恐怖を感じるプロセスを体系化していた。そのなかで、笑うとことと怖がることのプロセスが似ているという着想は意外で、恐怖にも「緊張の緩和理論」が当てはまるという。彼らは研究のためにたくさんのホラー映画見たという。そのなかから映画『怪談』(1965年)に着目。この映画は武満徹がサウンドデザインを務めており、ミュージックコンクレートという手法を使い“日常と非日常の境目を無くす”、“効果音と音楽の境目を無くす”という取り組みを行っている。そこにインスピレーション受け、ゲームに取り入れていったという。それはそして実際にどのように音楽を作っていたかの実演へと移っていった。

Biohazard 7 CAPCOM Soundteamによるカンファレンスの様子。約300人もの受講者が参加。ステージ中央にマイクが置かれ、Foley録音が実現された。ゲームのモンスターの動く音をローションと糸こんにゃくと水とココナッツファイバー組み合わせ作っていた。(写真:©MUTEK.JP / Yu Takahashi)

もうひとつ紹介しておきたいのが、VR(仮想現実)に関するカンファレンスだ。各企業の代表者が登壇し、VRやAR(拡張現実)、MR(Mixed Reality : 複合現実)技術が発展すると、どのような影響や恩恵があるのか?ということについて主に話し合っていた。例えば、下記見解は誰もが嬉しいことかもしれない。

「人と人が合わなくてもVR空間を共有してクリエイティブな創作行為ができたり、オフィスワークができるようになります。今でも、インターネットに繋げばテレビ電話やデータのやり取りで、似たようなことはできますが、やはり画面1枚挟んでいる感じがあって。Oculus VR社が発表したToyboxというVR空間で積み木などさまざまな遊びをするアプリを2015年に体験してみた時に、ホログラムだとしても、人がそこにいる感覚があったことは発見でした。」(Yasuteru Yamada/Dazzle Inc.)

私の立場だったら、海外のあのアーティストへの取材が電話でもメールでもなくVR空間でできたら、どれだけいいだろう。と思ってしまう。また、アート的視点ではこういった見解もあった。

「私たちは2次元、紙の上に絵を描いていましたが、今は3次元のVR空間に絵を描ける時代になりました。ただこれから丸はただの線ではなくて、球体を描いていく行為になっていきます。この時代の子どもたちがどのように成長するのか? また新しい価値観のなかででアートや美術がどう変化していくのか? 生み出される世界観はどのようなものなのかが楽しみです。」(Masahiro Nagata/LIFE STYLE)

そして下記は、思わず膝を打ちたくなる見解だった。

「VRの最大の価値は、取り返しのつかないことを体験できること。それは交通事故の体験だったり、手術の失敗を体験することだったり。これは現実ではできることじゃない。そういったトレーニングには、お金を積む価値があります。」(Soichi Izumi/Yayac Inc.)

教育というと最初に述べた「Touchdesigner」のワークショップのように手とり足取りといった状態をイメージしやすいが、第一線で活躍している人のプレゼンテーションを聞くのも教育として有効だ。実際、私は編集者でありライターであるため、見てきた講義は仕事に直接関係しないと思われる。しかし、未知領域の話を聞くのは「自己の拡張」にも繋がる。CAPCOMチームの話を聞いて、コンセプトを決め徹底した調査と分析から作られた音楽作品を聴いてみたいと思うし、海外にいるアーティストへVR空間でインタビュー取材できたらどれだけいいだろうと思ったわけだし。新たなビジネスのアイデアを思いつくかもしれない。直接的に関係のないもの同士の考えを組み合わせることで新しい何かが生まれる。これがいわゆる「融合」とよく目にするやつかもしれない。

アーティストによるインタビューも行われた。写真はJames Holden。ピアニストEichi Sawadoとの対談の様子。(写真:©MUTEK.JP / Yu Takahashi)

開催国の文化発展がMUTEKの理念

「ローカルの発展」については、本国MUTEKの創業者であるAlan Mongeauや中心人物であるPatti Schmidt、Vincent Lemieuxらが語った言葉を要約したい。

「進化と発展を続けるためには、いろいろな分野から影響を受けることが必要です。MUTEKは、MUSICとTECHNOLOGYをかけ合わせた造語ですが、MUにはMUTATION(変化)という意味もあります。開催国の文化が発展することが重要で、そのためにMUTEKには、出演者の50%を開催国から、残り50%を海外からという制約を設けています。そして新しいアーティストが発掘できるようなフェスに成長させていきたい。また、日本においては2020年までにカナダと同じ規模にしていきたいと考えています。」

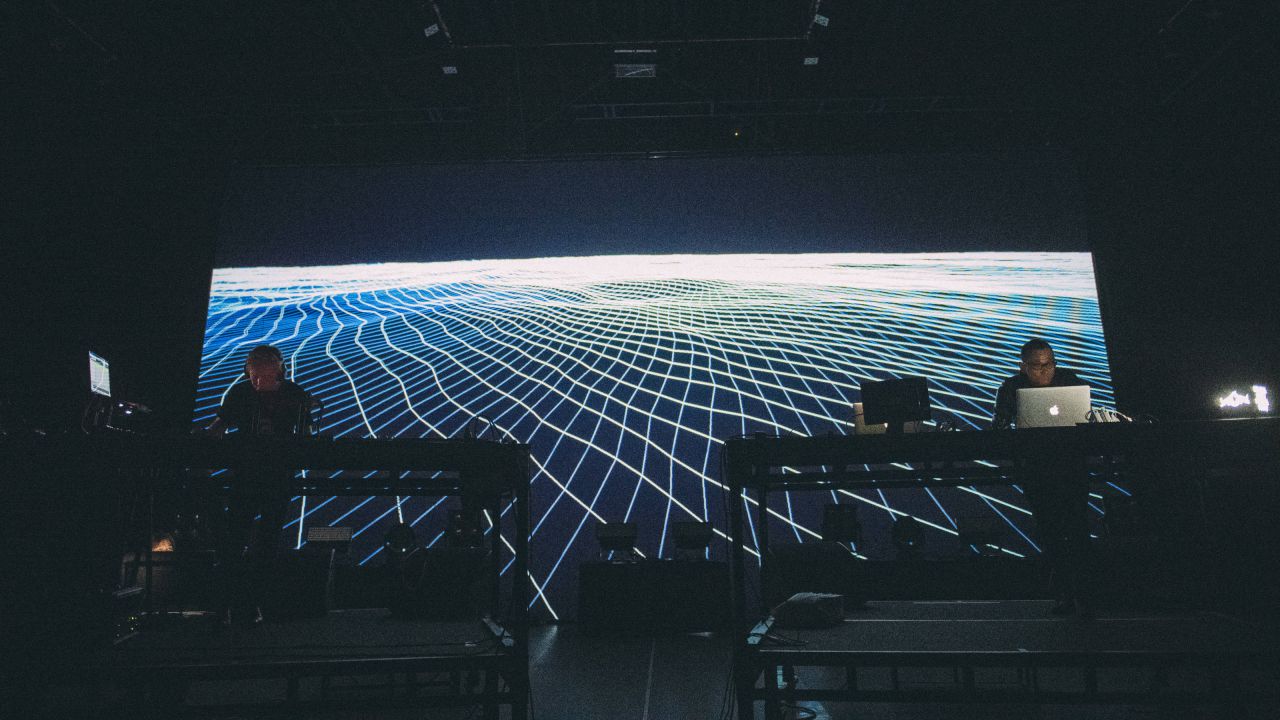

私自身も最近おこなった別の取材で、人材や文化形成において「ローカルの発展」(ここでは日本という意味)の重要性をよく耳にしていたので、この発言でその重要性を痛感した。MUTEK.JPも海外のフェスを輸入したものではあるが、出演者は日本人アーティストのほうが全体の約70%と多い。また他のフェスティバルやイベントで見られる海外アーティストの前座というわけではなく、どれもMUTEK.JPを構成する重要な要素となっていた。リアルタイムに映像を撮影・加工し自身のステージの背面にもうひとつの世界を作ったNosaj Thing & Daito Manabe、小室哲哉がアートに振り切った側面を見せてくれたTetsuya Komuro & Akira Wakita、ドームシアターでREZ INFINITE SESSIONを行ったTetsuya Mizoguchi & Ken Ishii、3日間で唯一ジオコスモスでライブを行ったKazuya Nagaya & Metametricなどがヘッドライナー的な役割を担ったと思う。アップカミングのアーティストとしてこれからの活躍に期待がかかるDTMPやgalicidは、多くの人の目に触れる機会となっただろう。AIとのBack to Backを披露したQosmo、真っ暗闇のなか3Dオーディオインスタレーションを行ったKatsuyuki setoは、とくに珍しいパフォーマンスで私たちを刺激した。挙げるとキリがないが、日本人のクリエイティビティに多く触れられた3日間だった。

Nosaj Thing & Daito Manabe(写真:©MUTEK.JP / Shigeo Gomi)

Tetsuya Komuro & Akira Wakita。(写真:(c)Suguru Saito / Red Bull Content Pool)

もちろん、MUTEKの開催本国カナダから来日したアーティストのライブも印象に残った人も多いことだろう。MUTEK.JPのオープニングを飾ったNicolas Bernier、光るコマを楽器とするMyriam Bleau、ドームシアターで作品を披露したWoulg & Push 1 Stop、WOMBに出演したGuillaume & The Coutu Dumontsなど。開催国日本へカナダのアーティストもよい形で紹介できたのではないだろうか。

「MUTEK.JP」が来年開催されるのであれば、多くの人がMUTEK.JPでしか体験できないこと求めて、また行動を起こすことだろう。今後、どんな刺激をMUTEK.JPは僕らに与えてくれるのか? 2018年のスケジュールに「いついつMUTEK.JP」を早く書き込みたい。

その存在自体がMUTEK.JPのシンボルだった日本科学未来館。(写真:©MUTEK.JP / Ryu Kasai)

最後に私がMUTEK.JP で特に印象的だったパフォーマンスなど6つをご紹介して本稿を終わりとする。

Qosmo(写真:©MUTEK.JP / Yu Takahashi)

QosmoによるAI DJ Projectは、Back to Backを通して、人間とAIの対話を目的としたプロジェクトだ。徳井 直生がアナログレコードで曲をかけると、AIが「次の曲を考えます。」→「次にかける曲を決めました。」→「次は私の番です。」→「ミックススタート。」と言い、実際に曲をミックスしていく。スクリーンには、今どちらがどれくらい音を出しているかなどの情報も示される。気になるのはミックスだが……AIのミックスは、ズレていた。しかしその度に徳井は笑顔になり、しょうがないな〜といった様子でズレを修正していく。その様子は父(徳井)と子(AI)のように見えて微笑ましい。これからこの子がどのように成長していくのか興味深い。

DTMP(Daiki Tsuneta Millennium Parade)(写真:©MUTEK.JP / Yu Takahashi)

1992年生まれ、常田大希のソロプロジェクトDTMP(Daiki Tsuneta Millennium Parade)は衝撃的だった。ステージには、デスクが置かれ、その上にキーボードやPC、パッド、ミキサー、モニター(VJの一部が映し出された)、手帳(何かが書いてあるようだ)などが配置されている。ぱっと見る限り自宅のスタジオ。常田大希が姿を現すとヘッドホンをかけた状態でキーボードを演奏し始める。音はジャズ、ヒップホップ、ベースミュージック、ノイズと多種多様。時折、手を動かさず椅子にもたれ掛かり上を向く(何か考えているのか)。本当に自宅のスタジオで音楽を作っているようだ。そして彼の頭のなかにあるかのような画がスクリーンに投影される。その画も人の顔が何体も合わさり球体と成し、うごめきながら徐々に大きくなっていくものや、チャップリンやモナリザなど歴史上の人物をサンプリングして加工したもの、いろいろな世界観が映し出された。若くして何なんだ、この世界観は…。最初まばらだったフロアも気付けば満員になっていた。

Kazuya Nagaya & Metametric(写真:(c)Suguru Saito / Red Bull Content Pool)

日本科学未来館のシンボルであるジオコスモスの下でライブをおこなったのがKazuya Nagaya & Metametricだった。このエリアでは3日間で唯一のライブだ。ジオコスモスの真下に大量のりんを円形に4列並べ、その中央に両者が向かい合うかたちで座った。パソコンでエレクトロニックミュージックを演奏し、時折りんを鳴らしたり、またその音をマイクで集音したりと不思議な空間を作り出していた。来年があるのであれば、ジオコスモスのエリアでより多くのパフォーマンスが見れたらと思う。また、5日は彼らのほかに、Tetsuya Komuro & Akira WakitaのライブやKenji Williamsのエネルギーや地球をテーマとしたパフォーマンスが続くことで日本科学未来館らしい1日だったと思う。

Myriam Bleau(写真:©MUTEK.JP / Shigeo Gomi)

カナダ・モントリオールを活動の拠点にするMyriam Bleau。彼女の楽器は4つの光るコマだ。彼女が楽器にコマを選んだ理由をこう語っている。「コマ自体に生命が宿っているかのような動きをすることがあって、コマを使いだしました。私は、遊び心を大切にしています。コマにそれを感じたから選びました。また、遊び心の原点には21個のブランコというアート作品を見たことが大きいです。」

コマの支柱のてっぺんにはオン/オフのスイッチが付いているようで、そこを押すとピッという音と同時に光りだす。コマを回すとそれに応じて音が鳴り出す。ひとつはビートを再生だったり、ひとつは声のサンプリングだったり、ひとつはSEだったり。そして回転のスピードにより再生速度が変わったり、逆時計回りに回すと逆再生されたりしていた。これを組み合わせて音楽にするのだが、曲としても成立している部分も多く、アートと音楽のバランスがとれていた。

James Holden & The Animal Spirits(写真:©MUTEK.JP / Shigeo Gomi)

クラブミュージックファンの間ではその名を知らない者はいないだろうJames Holden。1999年、当時19歳だった彼がリリースした「Horizons」の世界的ヒットで瞬く間にスターとなった。James Holdenの最新プロジェクトがフルバンドで登場だ。バンドの編成は、最前列にシェイカーやトライアングルの奏者がひとり、その後ろに横並びでフロアより向かって左からドラム、シンセサイザー(James Holden)、アルトサックス、コルネットによるカルテット。奏でる音楽はエレクトリックミュージックとジャズを合わせたもの。曲の展開をあまり作らずにフレーズをループさせ、それによって生まれるグルーヴでトランスを表現していた。ホーンセクションがジャズ色を強めており、昼のプログラムでJames Holdenと対談したEichi Sawadoは、彼が影響を受けたスピリチュアルジャズを代表するサックス奏者Pharoah Sandersやトランペット/コルネット奏者Don Cherryからではないかと見解を示していた。

Woulg & Push 1 Stop(写真:©MUTEK.JP / Ryu Kasai)

人気だったドームシアターに出演したWoulg & Push 1 Stop。ドームシアターは各回100名限定だったため、整理券配布前から長蛇の列ができていた。ドームシアターに入ると、まさにプラネタリウムといった設備。椅子に座り上を向くと視野がほぼスクリーンで埋まる。そのスクリーンに高精細の映像が映し出されるわけだ。Woulg & Push 1 Stop映像は、線で描かれているものが多かった。等高線のようなものが目の前に頻繁に現れる。インタビューで映像を担当しているPush 1 Stopは、インスパイアを得るものとしてパラメティックデザインの建築や自然の摂理、自然界に存在する数式を挙げていた。また彼女は、無機質な音を嫌っているためオーガニックな作品となるよう、音と映像を連動させることで、あたかも素材に生命が宿っているかのような動きを持たせているそうだ。音楽もダウンビートを中心とした聞きやすいものが多かったのも特徴。

ミニマルなデコレーションの数々

エントランスで展開されたtoe on netのインスタレーションや、デジタルサイネージ、球体のLED照明(Kinetic Lights)が並べられ会場の内外を照らした。最小限に抑えつつ、MUTEK.JPらしさがでた会場作りだった。(写真:©MUTEK.JP / Ryu Kasai)