Clubberiaをご覧の皆さま、こんにちは。新年明けましたね。おめでとうございます。

2021年最初の月はいかがお過ごしでしょうか?

私は最近は家で過ごすことが多いので、見たかった映画を見たり、本を読んだり、ゆっくりと穏やかな生活を送っています。

2021年もまずは健やかに緩やかにアウトプットできる準備をしながら過ごせていければいいなと思っています。

さて、今回はそんな穏やかな生活をしていく中で、このOUTPUTでもアートの分野の方にもお話を伺いたいななんて日頃考えていたのですが、ひょんなことから素敵なご縁を頂き、私自身も大ファンでもある、Alive PaintingアーティストのAkiko Nakayamaさんにお話を伺うことができました。

Akiko Nakayama

画家。液体から固体までさまざまな材料を相互に反応させて絵を描く「Alive Painting」というパフォーマンスを行う。科学的、物理的な法則に基づくあらゆる現象や、現れる色彩を、生物や関係性のメタファーとして作品の中に生き生きと描く。ソロでは音を「透明な絵の具」として扱い、絵を描くことによって空間や感情に触れる。近年では TEDxHaneda、DLECTRICITY ART FESTIVAL 2017 (US Detroit) 、New Ars Electronica opening performance 2019(オーストリア リンツ)、Biennale Nemo 2018 (フランス パリ)、MUTEK モントリオール等 にも出演。

.jpg)

.jpg)

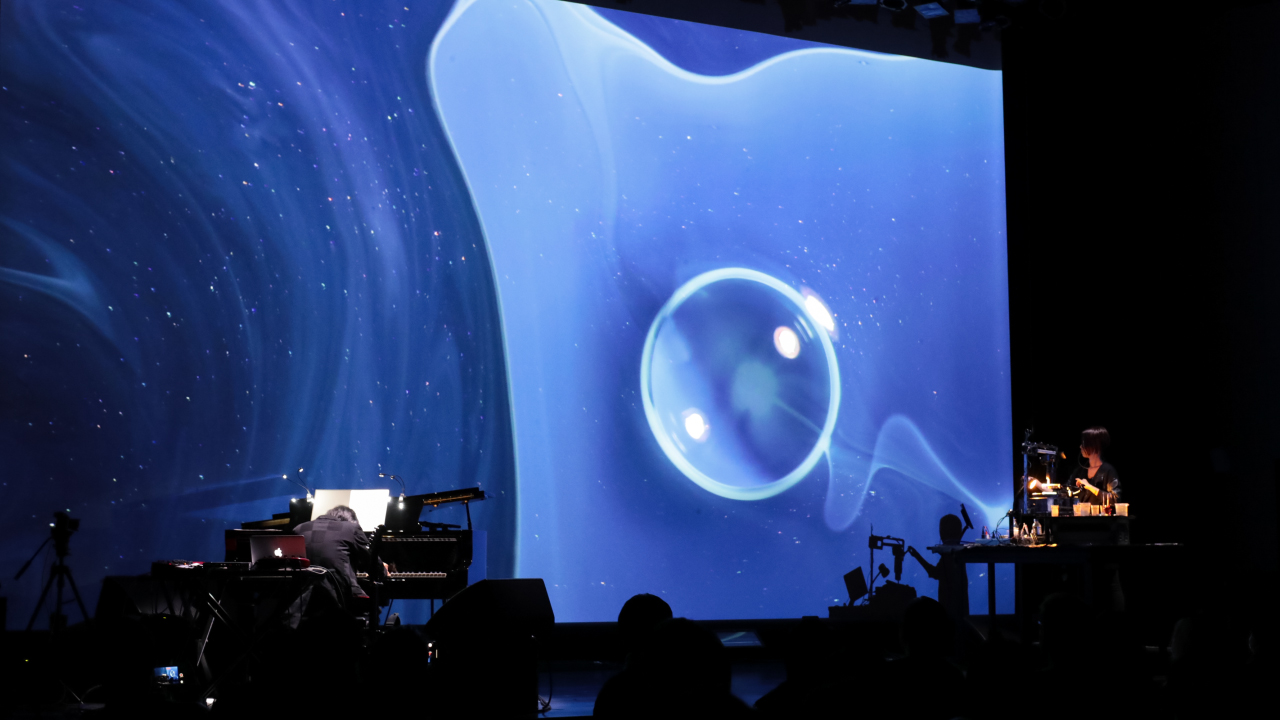

ARS ELECTRONICA deep space 8K

.jpg)

MUTEK.JP 2019

Alive Paintingとは

Manami (以下M) : まずは、Akikoさんのパフォーマンスの代名詞とも言えるAlive Paintingについてお話しを伺いたく、Alive Paintingとは何か?を教えてください。

Akiko Nakayama (以下A) : Alive Paintingは知人からの「まるで生きているような絵」という一言から名付けた、パフォーマティブなライブペイント作品です。絵の具をはじめとしたあらゆるメディウムをステージの上で出会わせながらリアルタイムで撮影し、映画のように大きくプロジェクションする、というのが基本の構造です。ソロでは自分で音も絵も描きながら、しかしミュージシャンとセッションしたり、DJとともにイベントに彩りを与えることも多くあります。

M : この手法を用い出したきっかけは何だったのでしょうか?

A : 美術大学在学中に同級生であったダンサーとDJの二人のひらめきから始まりました。「音と身体表現でなにかやりたいね」「でも音と体の間になにか別の存在を挟んだら・・」といったきっかけだったと思うのですが、その糊の存在として絵を入れてみようということになり、当時は長い筆をもってライブペイントをしていた私が仲間入りしました。はじめは友人のカメラとプロジェクターを借りて、音楽とダンスとでコミュニケーションをとるように絵を描き始め、しばらくは3人で活動していました。

M : Alive Paintingを行う際に最も大事にしている事、意識している事を教えて下さい。

A : 何か一つ行動をする時に、同時に2つの感触がうまれることを意識しています。「鉛筆で線を引く」と「鉛筆に線を描かれる紙」といった具合に、画家側と絵画側の感触を同時に感じ取っていくと、丁寧に作ることができます。インクの滲みはインク自体よりも、水や紙の状態によるところが大きく、行動する側とされる側の協力でビジュアルが成り立つことを忘れずに、そしてその関係性のゆらぎを楽しむことですね。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

コラボレーションパフォーマンス

M : ご自身のソロパフォーマンスは勿論の事、様々なアーティストとのコラボレーションパフォーマンスも多いAkikoさんですが一風変わった共演者として昨年YAMAHAが作ったA.I.ピアノとも共演されていましたね。

パフォーマーとしての在り方を考え直したきっかけにもなったとの事でしたが、どのような経験をされたのでしょうか?またその経験をどのように感じ考えが変わったのかを教えてください。

A : 昨年、アルスエレクトロニカフェスティバルで グスタフ・マーラー未完の交響曲をA.I.が作曲し、オーケストラが「原曲」と「A.I.による新曲」を演奏する、という機会で絵を描き、その後同じくアルスの展覧会にて、YAMAHAがグレン・グールドの奏法を人工知能によってインプットさせたピアノとデュオをする、という2つのA.I.プロジェクトがありました。

曲は未完で完成しており、ピアノの前にグールドはいません。

敬意があればあるほどに、新たに筆を走らせたり、コミュニケーションできることはないと思い、ステージにどう立てばいいのか見失っていました。しかし、音楽ではなくマーラーの余白ばかりの譜面を見て、美しいドローイングのように思え、この可能性を秘めた余白には、ビジュアルアーティストならば彼の音楽を傷つけることなく自分の解釈を探ることができる。音符を書き足すことができない楽譜とコラボレーションするには、音のならない音色でハーモニーを作ることに可能性があるのかもと。その余白との経験を経て、デュオでは不在の際立つA.I.ピアノを墓標として、話しかけてゆくようにパフォーマンスをしました。筆跡や、譜面や、楽曲の中に通う生命をゆっくりと解釈してゆくようなコラボレーション。本人がいるときには音楽家の生命にもフォーカスしがちでしたが、声がもう届かないからこそ届かない先に、描くことで祈る方法を意識するようになりました。

ARS ELECTRONICA FESTIVAL

The ‘Maler-Unfinished’ Project with Bruchner Orchestra

The ‘Maler-Unfinished’ Project with Bruchner Orchestra

Dear Glenn - Documentary Film

偉大なる音楽家、グレン・グールドの奏法をインプットさせたA.I.ピアノの制作ドキュメンタリーフィルム

M : ダンスミュージックシーンにおいてはDJ NOBUさんやLicaxxxさんとも共演されていましたね。ピアニストやバンド、シンガーの方などあらゆるジャンルの方々との共演も多いかと思いますがDJさんとのコラボレーション、ダンスミュージックでのパフォーマンスは何か違いはありましたでしょうか?

新しい発見や経験があれば教えてください。

A : DJ NOBUさん、Licaxxxさん、お二人との共演はとても素晴らしい時間でした。DJ NOBUさんとはOpen to Lastの5時間セットでしたが、あっという間でした。序盤に無意識のうちに体と頭の下拵えがされていて、あるビートに入った4時間目に伏線回収されて1時間目とつながってしまう、ワームホールに入ったような最高の一瞬の繋ぎを体験しました。同じ時間芸術の最高体験ですと、2020年の始まりもご一緒した ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$UさんのDJも、堅牢な建築のようなビートを猛スピードで探検しているうちに、ある箇所で裏に合った時に白黒が反転するような鮮烈な体験があり、視覚づくりにも影響を受けました。地と図がエッシャーの絵のようにひっくり返るような体験です。Licaxxxさんとはライブセットでしたが、鑑賞者の意識をじっくりと手繰り寄せるような挑戦的な時間で、惚れ惚れしました。とても抽象的なのですが、ご一緒したみなさんそれぞれ音や意識や時間という触れられないものを、パフォーマンスすることで掴んで自由に時間を編集してゆく姿には痺れました・・・!

福岡にて行われたアートイベント「THE CREATORS」でのLicaxxxとのコラボレーションライブ。

ライブセットとのことで事前の打ち合わせなどはせず現地のフィーリングを重視しパフォーマンスをしたそう。

ライブセットとのことで事前の打ち合わせなどはせず現地のフィーリングを重視しパフォーマンスをしたそう。

オンラインパフォーマンスでの試み

M : オンラインパフォーマンスで最も印象に残ったパフォーマンスとその時に感じた経験を教えてください。

A : Tokyo Jazz 2020でのオダトモミさんとのライブが印象的です。はじめてのzoomでのオンラインライブでした。1秒未満のズレとはいえ、音と絵が別々の速度を持って届けられ「今」がいつなのか実感がわかなくて。今まであたりまえに共有していた時間の流れをずらしてみることで、私がインクを落とす時には、フィジカルの紙と時間と、両方に根拠を持って描いていたのだと気が付きました。始める前はオンラインライブに戸惑いもありましたが、このズレや不在も特徴の一つで、ポジティブな面もありそうだと好奇心がわいたことは大きい収穫でした。

“Blanca” perfumed by Tomomi Oda x Akiko Nakayama

zoomによるリモートで行われたオンラインコラボレーションパフォーマンス。

リアルタイムと収録によるパフォーマンスが交差する形で行われ時間軸にいい意味での違和感を感じるまるで短編映画を見ているような不思議な世界観に包まれる。

リアルタイムと収録によるパフォーマンスが交差する形で行われ時間軸にいい意味での違和感を感じるまるで短編映画を見ているような不思議な世界観に包まれる。

「新生音楽」vol.3 “交感・not alone” 七尾旅人 x 中山晃子

こちらは2020年5月にオンラインで開催された七尾旅人さんとのコラボレーションLIVE。

パフォーマンスはリモートで行われ七尾さんの演奏を元にAkikoさんがライブペインティングをする形。七尾さんを包み込むようなAlive Paintingを基調に途中zoomの分割画面のような画面構成もありオンラインならではのミュージックビデオのようなパフォーマンスに。

お二人のパフォーマンスは27分34秒辺りから。

M : 先日フランスにてオンラインで行われたVJ Competionにて優勝されたとの事でおめでとうございます!リハーサルやアーティストの交流が面白かったとの事ですがどのような経験だったのでしょうか?

A : やや飛躍していますが、地球って丸い星・・・というのが体感できたのがこのコンペティションでした。舞台裏のオンラインサウンドチェックでは、身体を持った人間がいないからこそ、ノイズの乗った声や、その人のバックグラウンドの訛りなどから居場所の手がかりが感じられて「信号が来ない!」といった内容ですら、私はいきた声の情報が楽しかったです。太陽がどのくらい昇っているのかもまったく異なる場所にいる人々全員の位置を想像したときには、どうしても星までズームアウトするのです。航路のインフォグラフィックスのように、電波に乗って地球の外周を周りながら出会うのもいいなと思いました。優勝はもちろん日々にハリが生まれて嬉しかったですが、short listが揃った段階でみんなでおめでとうと称え合う文化に触れられたことも良かったです。

System11 VJing Competition 2020 | Final

フランスにて行われたVJ Competionの最終審査でのパフォーマンス。(Akikoさんのパフォーマンスは17分辺りから)

世界各国から気鋭のアーティストが参加し見応えのあるCompetionに。優勝したAkikoさんにはVJソフトウェアと新しいフェスティバルへの出場権が授与されたとか。

ハイブリッドにおける表現の違いとは

M : 記憶にも新しい先日のMUTEK.JP+MX2020でのライブパフォーマンスですが今回はピアニストのEiichi Sawadoさんとのコラボレーションでしたが感触はいかがでしたでしょうか?また今回はハイブリッド形式で同時配信も行われリアルのみとまた違う表現も求められたかと思います。

今回のライブパフォーマンスにおいて表現する際に考えた事、感じた事を教えてください。

A : 物理と詩の両方を自覚的に行き来するコラボレーションになり、今までで一番手数が少なく、しかし絵は絶えず反応して動いている印象的なライブになりました。

ライブの中で、特定の低音が物理的に私の使うシャーレを振るわせて、しばらく青と白のインクを混ぜていました。しかし他の曲では、音楽として絵の内容に詩的に影響し、作者側がその二面の今どちらなのか、意識を統一しながらライブできたのです。

また、配信でも内容が損なわれずに届くよう、スイッチングをVJのRokapenisさんにお願いしました。演者もコントロールできないライブのライブ編集と最終的な詩作の部分はRokaさんがしてくださったと思っています。

M : 昨年より急速に進化したハイブリッド式のフェスティバルは今だからと言う事ではなく今後ニューノーマルな物になっていくんだろうなと私自身感じています。

国境やキャパシティの制限関係なく沢山の方に作品を届けられる素晴らしい機会でもありつつリアルでの空気感や熱量をキープしつつオンラインも両方意識したパフォーマンスというのが何がベストなのか?を私自身まだまだ模索しています。

Akikoさんが考えるリアルとオンラインでの表現の違い、またハイブリッド式におけるベストパフォーマンスを教えてください。

A : 自分の魂をひとりのオーディエンスとしてもプレイヤーとしても、ふるわせられるならどういう形態でも大丈夫と思ってます。心に正直に、でも同時に理性的にリアルな現場が自分のアクトにどう影響を与えていたのか一個一個検証して、判断してゆけたらいいなと思っています。リアルに復帰したときにも全身で味わい尽くせるように。

M : 最後に一言お願いします。

A : 遠すぎる未来のことは一人の人間のなかには持ちきれないほど重たいことだと思うので、まずは少し先のことだけ、ゆっくりやってゆけたらと思っています。健康で、またお目にかかれる日を楽しみにしています!

ソロパフォーマンスは勿論の事、シンガー、バンド、DJ、オーケストラ、A.I.など

沢山のアーティストとのコラボレーションパフォーマンスでも圧巻の世界観を表現し続けているAkikoさん。

お話を伺う中で、1つ1つの要素と正面から丁寧に向かい合い解釈して自分の中に落とし込んでいく真面目なお人柄が伺えました。

彼女のパフォーマンスを拝見しているとアートにはジャンルや国境の垣根などないのだなと改めて再認識させられます。

ご本人のWEBサイトではここでは紹介しきれない程沢山の素晴らしい作品が溢れているので是非訪れて見て下さい。